| |

海上保安庁海洋情報部技術・国際課海洋研究室研究官

総合職(数理科学・物理・地球科学)

2017年 海上保安庁海洋情報部海洋調査課大陸棚調査室

2020年 海上保安庁海洋情報部大洋調査課

2023年 現職

※職員の所属(役職)は、原稿執筆時のものを記載しています。

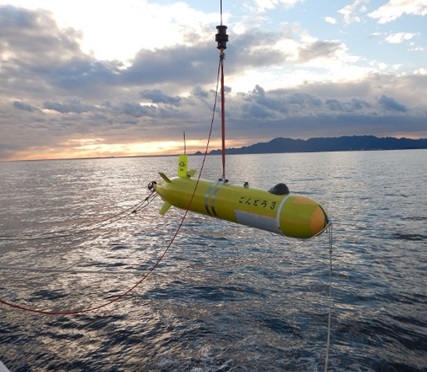

目には見えない海の姿を知る

|

| |

| ◇ 国家公務員になろうと思ったきっかけ |

小さいころから地球科学に関する話題に興味を持ち、大学で専攻するに至ったこともあり、そこで学んだ知見を直接的・間接的問わず生かせる仕事を探す中で、国家公務員の技術系という選択肢に至りました。

|

| ◇ 記憶に残っている業務 |

海洋情報部では航海安全・防災等のために多様な海洋調査を行っていますが、そのために不可欠となるのが測量船です。近年の大型測量船の建造・就役にあたっては、一部の観測機器について仕様選定から運用の開始に至るまで主担当の一人として関わることができました。調査のため乗船し、それらの機器で取得されたデータを目の当たりにした時は非常に感慨深いものがありました。

|

| ◇ 日々の仕事 |

海洋調査で意図したデータを得るためには、機材の設定や現場でのデータ取得の方法、取得されたデータの処理方法に至るまで気を配らなければなりません。そのために、調査の先行事例や機器で使われている技術について調査するとともに、実際に手を動かしてデータの処理を行い、得られた成果をとりまとめる等の業務を行っています。また、得られた成果の対外的な発表も行っています。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |

海では過去・現在を通して幅広い時空間スケールで多岐にわたる現象が起きています。海面で起きている現象は比較的観測しやすいですが、海面下で起きている現象や海底の様子を直接目で見ることは難しいですし、観測も一筋縄ではいきません。それだけに、海で起きている現象を観測機器で捉え、可視化し、現象どうしがどう繋がっているのか理解を進めていけるというのは非常に面白く魅力的だと思っています。

|

| ◇ テレワークの経験 |

テレワークではデータとりまとめなど、作業的な業務を主に行っていました。その際、官署との連絡は発生するにせよ、データの処理を行う、他の人と議論して出たアイディアを整理しつつ資料を作成するなど、一人で手を動かすことが求められる作業は比較的やりやすいかと思います。また、通勤時間が無くなるので、勤務時間は同じであっても1日の中で自分のために使える時間が増えるのもメリットの一つです。

|

| ◇ ある1日のスケジュール |

10:00 登庁,メールの確認など

11:00 調査データの解釈に関する打合せ

12:00 昼食

13:00 会議などに向けた過去の資料の確認や作成

15:00 調査機器取扱い業者との打合せ

17:00 調査データの処理作業

19:00 退庁

22:00 読書など

|

|

| 他府省の記事も見てみる |

海上保安庁

海上保安庁