| |

|

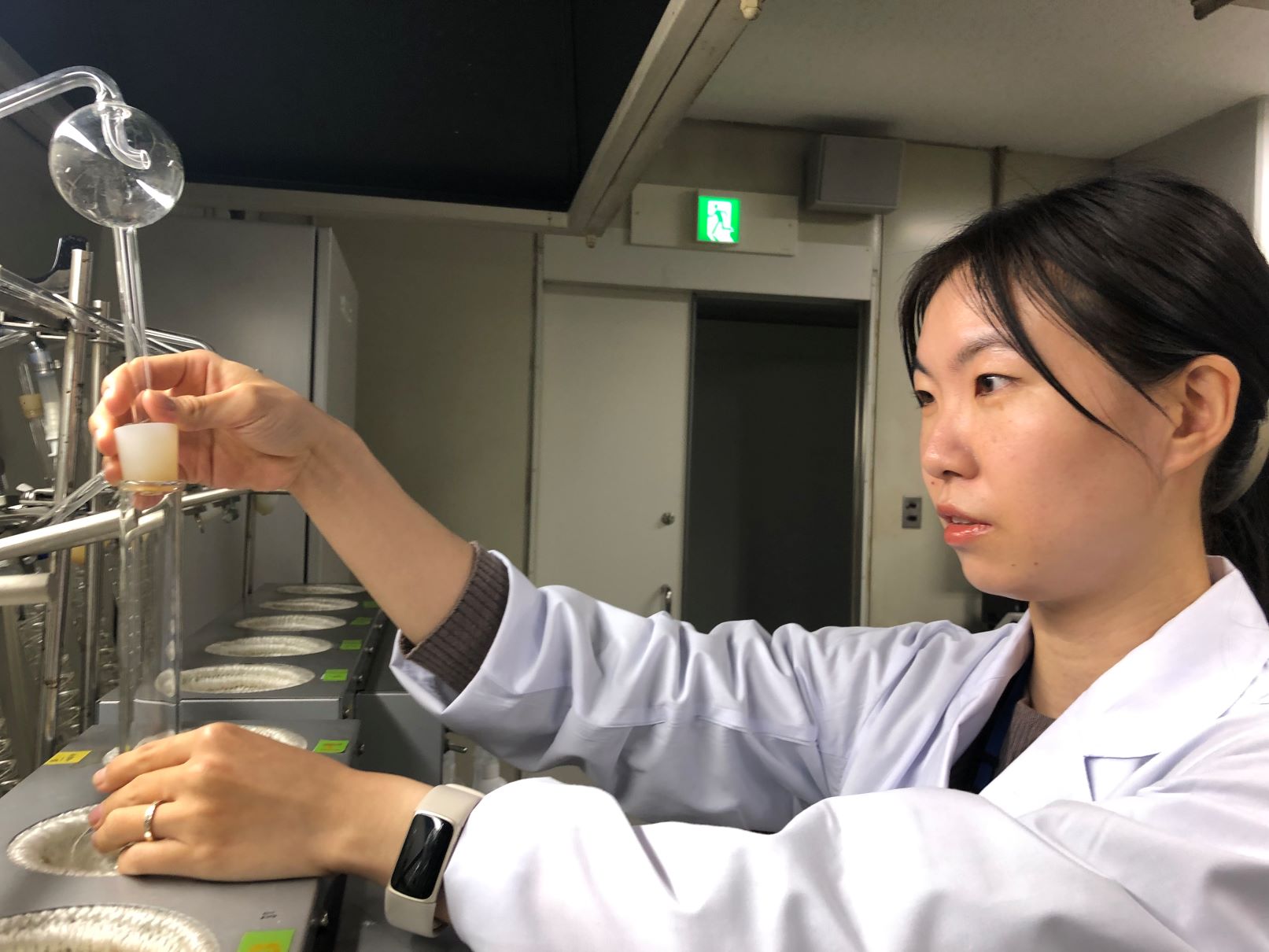

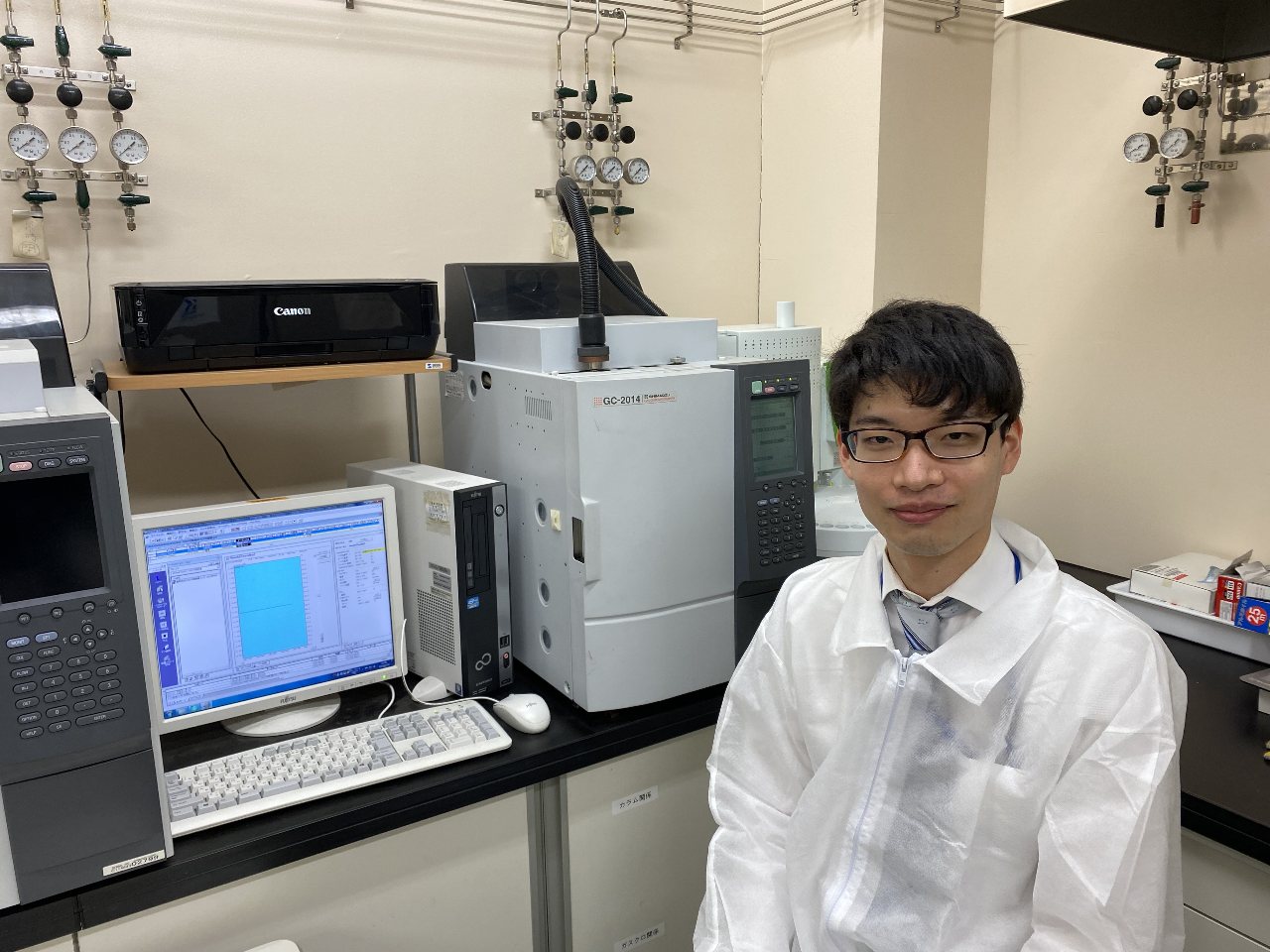

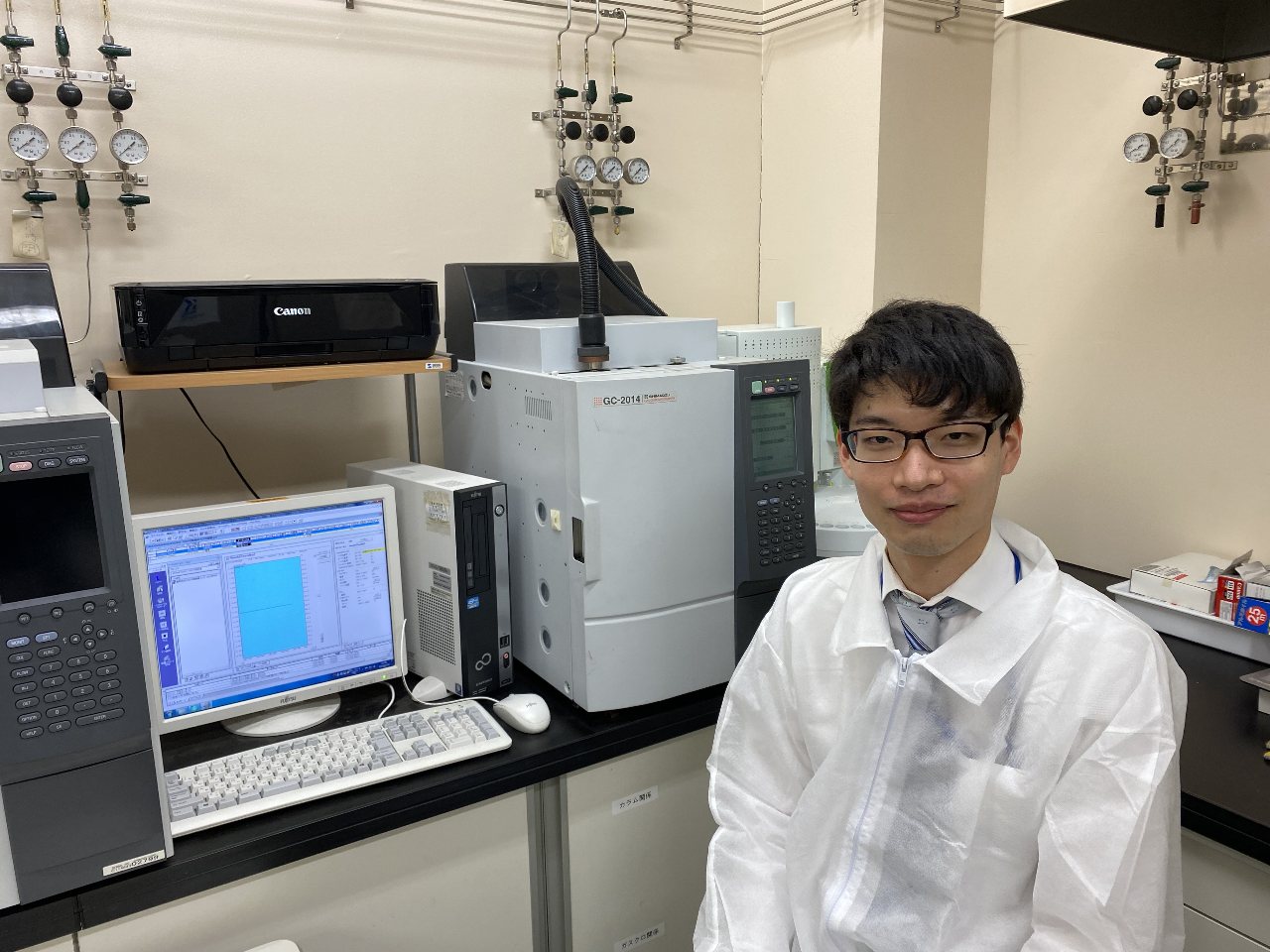

国税庁名古屋国税局課税第二部鑑定官室 鑑定官

総合職試験(農業科学・水産) 院卒

2014年 国税庁採用 課税部鑑定企画官付

2014年 国税庁仙台国税局 課税第二部鑑定官室

2017年 国税庁東京国税局 課税第二部鑑定官室

2018年 国税庁課税部鑑定企画官付(ワイン添加物・HACCP担当)

2021年 国税庁東京国税局 課税第二部鑑定指導室 鑑定官

2022年 現職

※職員の所属(役職)は、原稿執筆時のものを記載しています。

技術とアイデアを形にする現場がここにある。

|

| |

| ◇ 国家公務員になろうと思ったきっかけ |

理系大で養った知識・経験を活かしたいという気持ちが強かったのと、自分の手を動かすことや、モノづくりに関わりたいという思いがありました。国家公務員の業務説明会に参加した際に、そうした思いを実現できそうだと感じたのがきっかけです。

|

| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |

学生時代は農学を専攻しており、フィールド(畑)と実験室(微生物培養や顕微鏡観察など)を半々くらいで過ごしました。自分の専攻と仕事の内容に直接的はつながりませんが、実験器具の取扱いや、考え方、情報のまとめ方など、学生時代の経験が役に立つ場面は多いと感じています。学生時代はそれが当たり前となっており、あまり意識しませんでしたが、今の仕事を進めていく上で、自分の強みになっていると感じます。

|

| ◇ 記憶に残っている業務 |

国税庁では、日EU・EPAに基づき、EUの醸造技術(ワイン添加物)を日本でも使用可能とするために必要な関係法令等の改正作業を担当しました。酒類総合研究所をはじめ、関係省庁や業界団体と調整を重ねたほか、EUと会議において直接交渉を行うなど、日EU双方の関係者と細部にわたって調整したことが印象的です。ワイン業界の今後のあるべき姿を想像し、絶対的な正解のない中で道を切り開く、良い経験となりました。

|

| ◇ 日々の仕事 |

今は酒類鑑評会(日本酒の品質評価会)やビールワークショップ(ビール製造者向けの勉強会)など、産業振興に係る業務を担当しています。いずれも、酒類製造者が必要とするものに耳を傾け、関係者と調整して形にしていくよう、心がけています。他にも、酒類製造に係る技術相談や、酒類の分析なども幅広くこなしており、時には官能評価を行って(自分自身が分析装置!となって)、酒類製造者に助言をしています。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |

私たちは「技術」を切り口に酒類業界に関わりますが、何ができるかはアイデア次第です。各地の国税局では、近年のクラフトブルワーの増加を踏まえ、勉強会を立ち上げる例が増えています。当局でもビールワークショップを開催していますが、アンケート結果を踏まえテイスティング勉強会を新設するなど、先輩職員達が積み上げてきたものをより良く発展できるよう工夫を凝らしています。現場に近く製造者の顔が見えるからこそ、その成否も分かりやすく、毎回が真剣勝負です。

|

| ◇ テレワークの経験 |

コロナ以降、テレワークの機会が増えましたが、落ち着いて仕事に取り組めるのがよいところです。特に講演会用の資料作成など、膨大な情報をまとめるときに、自宅で集中して取り組めるのがとてもよいと感じました。国税庁でもモバイルPCと仕事用の番号が導入されて、テレワークがぐっと身近になりました。

|

| ◇ ある1日のスケジュール |

8:20 登庁

9:00 日本酒の香気成分分析のため、試薬を調整

12:15 昼食

13:00 酒類製造者から相談を受け、アルコール分析法をレクチャー

16:30 ガスクロマトグラフに試料をセッティングし、香気成分の分析開始

17:00 GI静岡のイベントに向け、日本酒の利き酒と打合せ

18:00 退庁

19:30 趣味の料理作りで気分転換

|

|

| 他府省の記事も見てみる |

国税庁

国税庁