| |

|

厚生労働省労働基準局賃金課最低賃金係長

総合職試験(数理科学・物理・地球科学)大卒

2019年 厚生労働省採用 政策統括官付審査解析室

2021年 厚生労働省大臣官房国際課主査

2023年 現職

社会の基盤を技術で支える

|

| |

| ◇ 国家公務員になろうと思ったきっかけ |

就職先を考える中で、厚生労働省の数理職(現:数理・デジタル職)の採用パンフレットを見つけたことをがきっかけです。数理的な素養を生かし社会の基盤の支える働きをしたいと考えるようになりました。

|

| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |

大学院では、数理統計学を専門とし、確率過程に関する研究をしていました。統計調査の標本設計・標本抽出・分析等に携わる業務では、数理統計学の理論を用いて数式やプログラムを組み立てており、学生時代に身につけた知識・技術を直接的に生かすことができています。また、政策の根拠として活用するために国内外のデータを参照する機会が多く、数字に慣れ親しんでいること自体が生かされる場面も多いです。

|

| ◇ 記憶に残っている業務 |

OECD(経済協力開発機構)の委員会に上司の随行として出席するため、フランスに出張したことが印象に残っています。OECDは世界最大のシンクタンクであり、各国の様々なデータを収集しています。データを国際比較するには、各地域の定義や時点の違いに留意することが不可欠です。現在も国内の施策について考える際に、他国のデータを参照する機会はしばしばあり、OECDにおける議論を肌で感じた経験は今後ずっと生きるだろうと考えています。

|

| ◇ 日々の仕事 |

現在は最低賃金審議会に関する業務を行っています。審議会のための調査の実施が主な業務のひとつであり、プログラムを作成して標本設計や抽出、集計、分析を行うほか、調査票の発送やデータ化を行う委託業者との調整を行っています。最終的に、調査の結果は審議会資料として提示します。審議会では、議論する上でデータが重要な位置づけとされており、他にも世の中のあらゆるデータを資料としてまとめるといった業務を行っています。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |

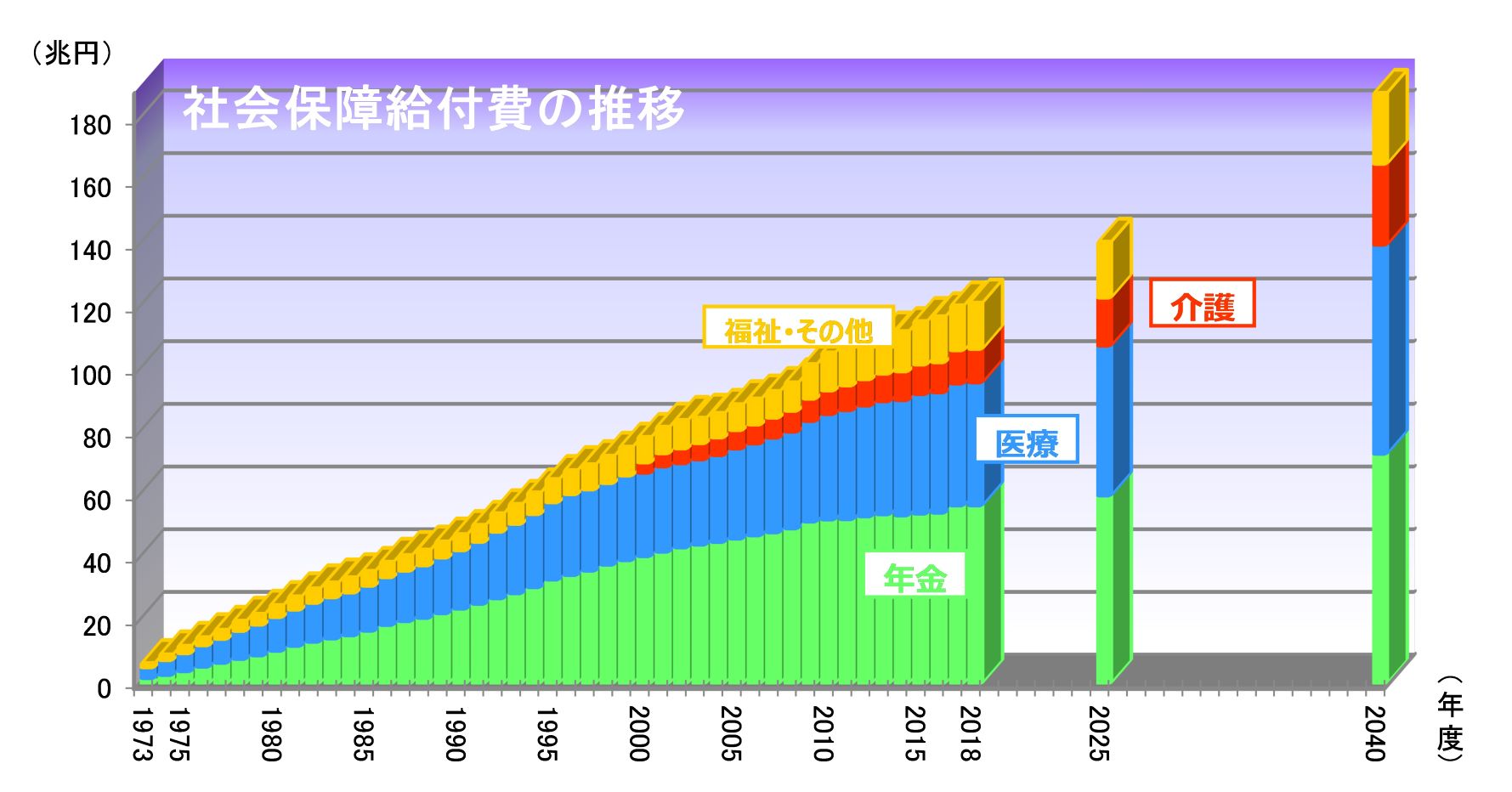

「ひと、くらし、みらいのために」と掲げられているように、厚生労働省の政策は多岐にわたります。省内では、様々な職種の職員が協力し、それぞれの役割を果たしています。EBPM(Evidence Based Policy Making/根拠に基づく政策立案)の重要性が高まる中で、どの部署にいても数理的な側面での貢献は重宝されていると感じます。そのような重要な一端を担えることが魅力だと考えています。

|

| ◇ テレワークの経験 |

大臣官房国際課に所属していたときに、3分の2ほどテレワークで業務をしている時期がありました。国際課ではOECD(経済協力開発機構)に関する業務に携わっており、OECD本部があるフランスに出向している厚生労働省職員との調整が主な業務のひとつでした。遠方とのやりとりが多く、テレワークとの相性はよい業務が多かったと思います。対面が必要な業務、効率的な業務もあるため、臨機応変に対応していました。

|

| ◇ ある1日のスケジュール |

9:30 登庁 メールチェック

10:00 審議会資料のためのデータまとめを作成

12:30 昼食(オーディオブックを聞きながら庁舎内食堂でランチ)

13:30 調査集計のためシステムの作業マニュアル作成

15:30 調査集計のためシステムの動作確認

17:00 調査委託業者からの照会対応

19:00 退庁

19:10 電車で帰宅がてらドラマや映画を鑑賞

|

|

| 他府省の記事も見てみる |

厚生労働省

厚生労働省