世界無線通信会議(WRC)

世界無線通信会議(WRC) は、国連の専門機関である国際電気通信連合(ITU)が電波利用の国際的なルール等について議論するために、およそ4 年に1 度開催している会合で、各国代表がそれぞれの意見を持ち寄り様々な議論を通じて国際的なルールを策定しています。

総務省では、2027 年に開催予定のWRC-27 において日本として有意義な議論ができるよう、国内外の事前調整などの準備を進めています。

|

|

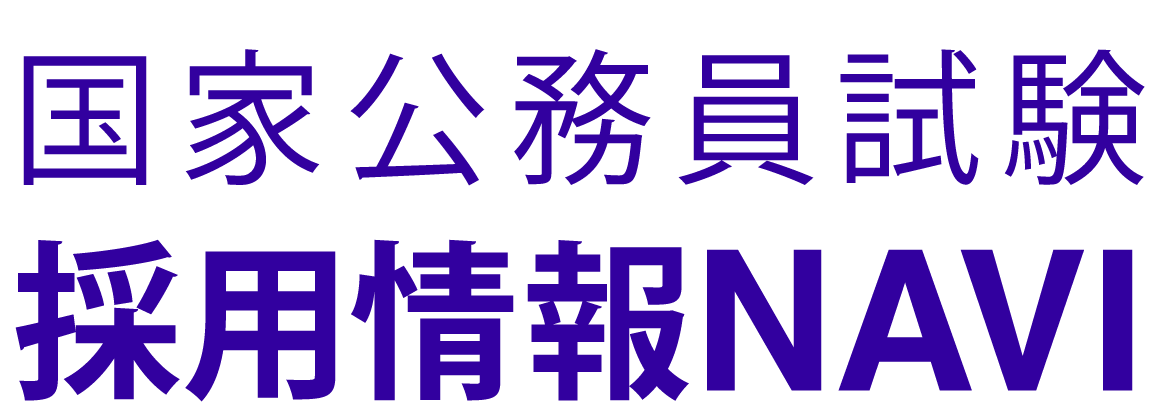

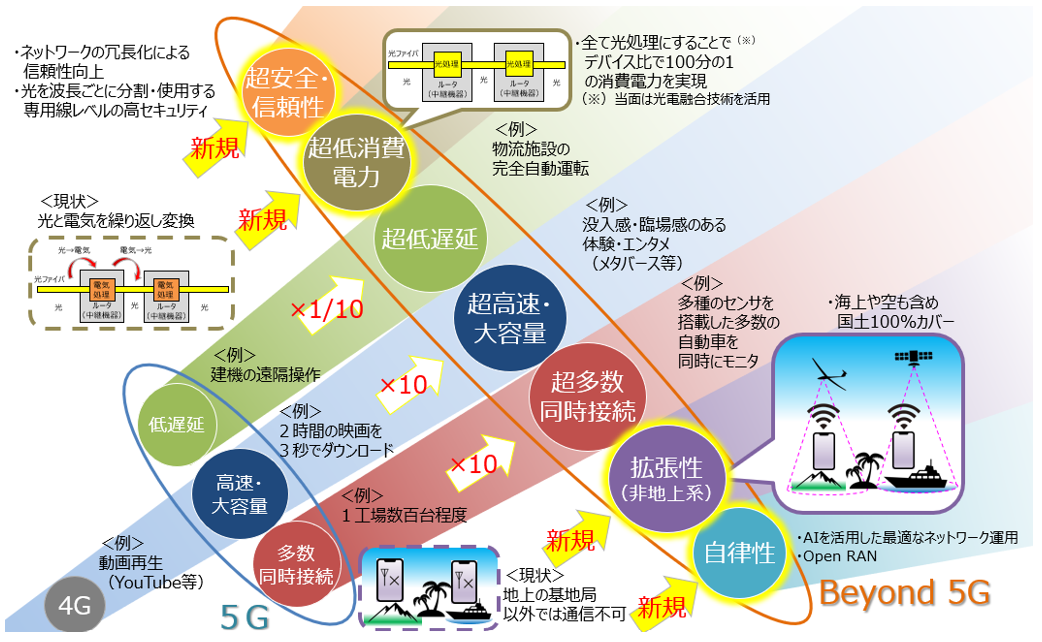

Beyond 5G

「Beyond 5G」(いわゆる 6G)は、2030 年頃の導入が見込まれる次世代の情報通信インフラであり、あらゆる産業や社会活動の基盤となることが期待されています。

Beyond 5Gの研究開発・国際標準化、社会実装、海外展開をより効果的・実効的に推進していくため、情報通信審議会において新たな戦略を策定、総務省では新戦略に基づき、Beyond 5G基金事業をはじめとするBeyond 5Gの早期実現に向けた取組を推進しています。

|

|

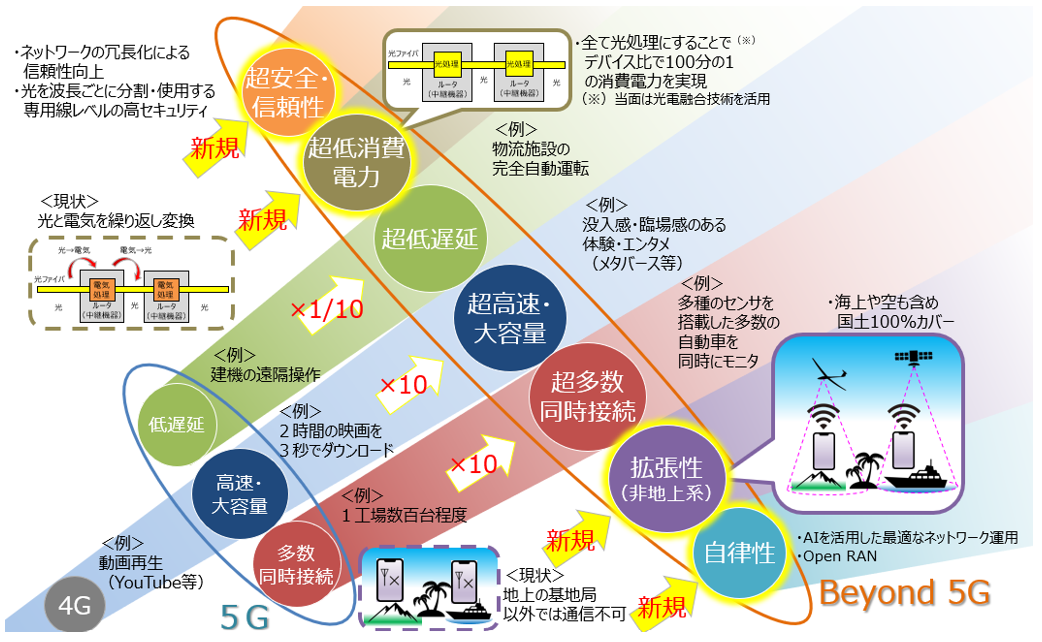

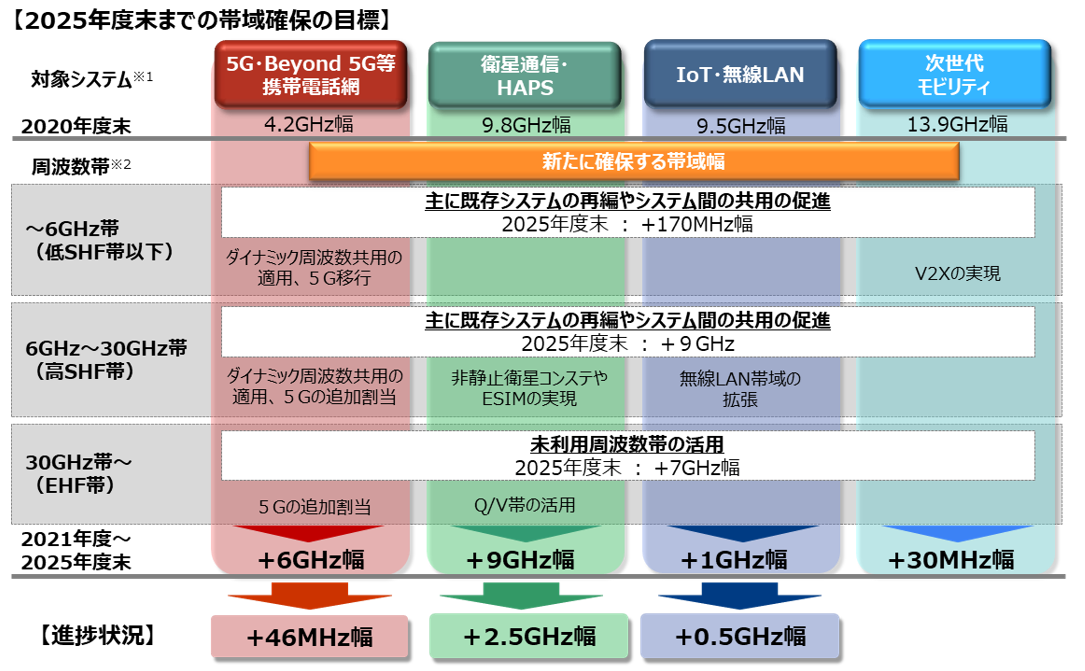

周波数の帯域確保目標

周波数需要は年々大きくなっており、将来的な周波数の確保が課題になっています。特に5G・Beyond5G、衛星通信・HAPS 、IoT・無線LAN、次世代モビリティといった多くの周波数帯域を必要とする無線システムについては、目標を立てて周波数を確保していく必要があり、 2025年度末までに全体で+約16GHz幅の帯域確保を目指しています。2024年5月現在、約3GHz幅の帯域を確保、順次周波数需要の高い無線システムに割り当て、利用可能としています。

|

|

ICT分野の国際標準化

国際電気通信連合(ITU)のうち、電気通信標準化部門(ITU-T)では、ICT分野の国際標準化や政策的な課題について検討を行っています。

昨今では、電気通信分野の効率性向上のためのAI技術や、量子鍵配送等の将来ネットワーク技術等に係る標準化活動が行われました。

2024年は、4年に1度開催される世界電気通信標準化総会(WTSA) の開催が予定されており、日本として戦略的に標準化を進めていくため、国内外の関係者との調整を進めています。

|

|

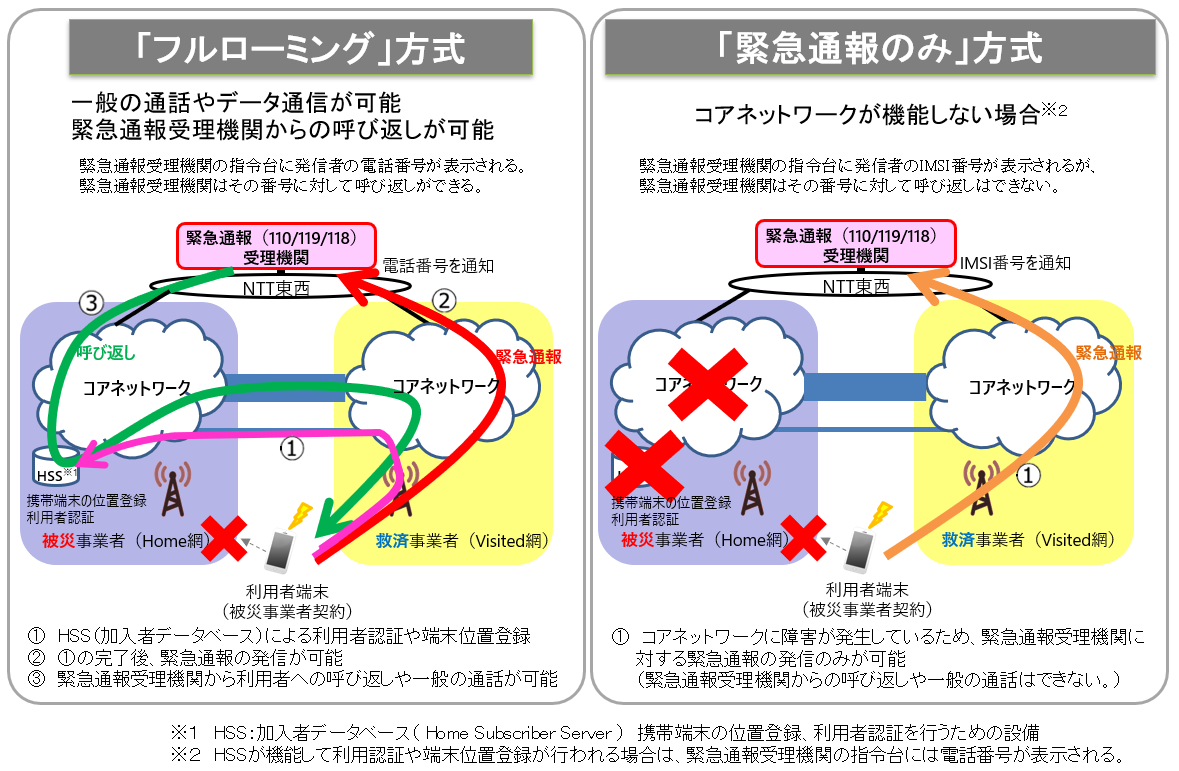

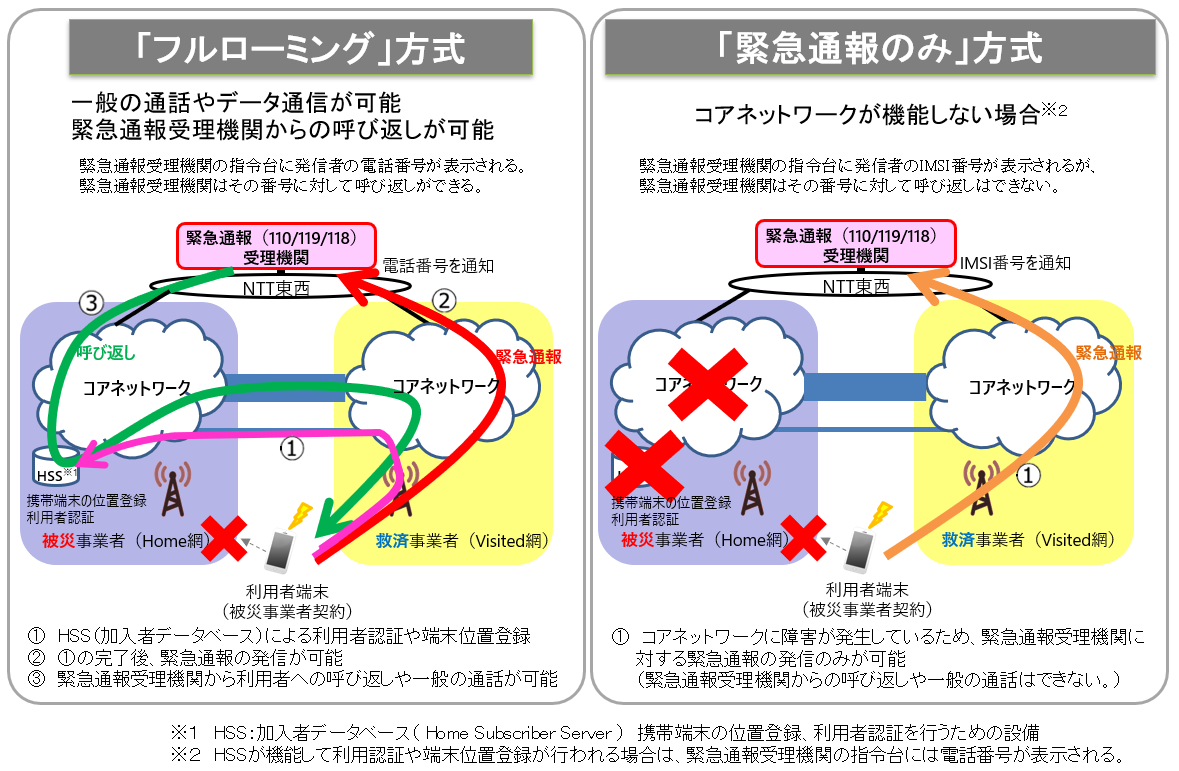

非常時における携帯電話の事業者間ローミング

携帯電話サービスは、今や国民生活や経済活動に不可欠なライフラインとなっており、平時はもとより自然災害や通信障害等においてもつながることが求められています。そのため、非常時に臨時に他の事業者のネットワークを利用する「事業者間ローミング」を実現するため、2022年9月から「非常時における事業者間ローミング等に関する検討会」を開催しています。

2025年度末頃までの導入を目指し、相互接続性の確保に向けた基盤の検証を行い、制度整備に向けた検討を行っています。

|

|

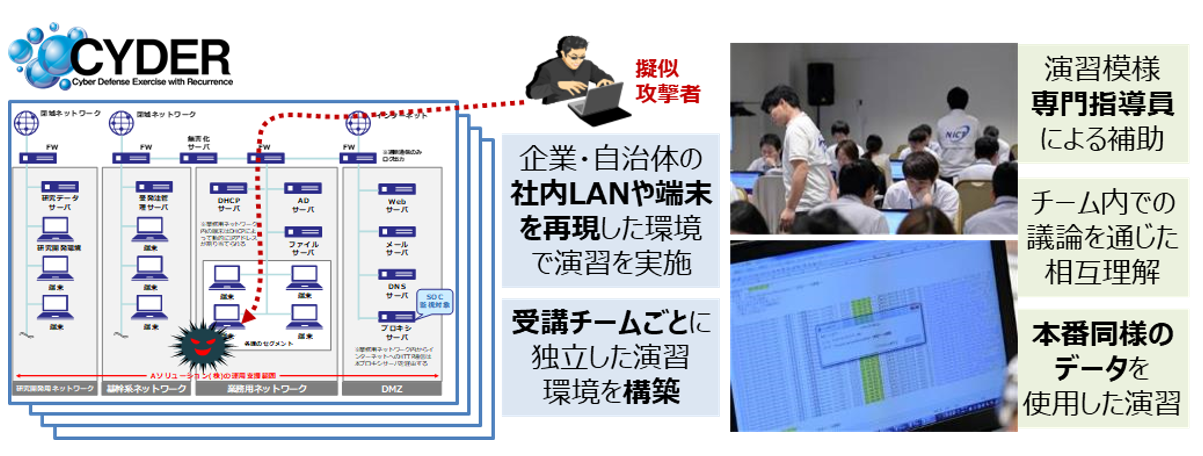

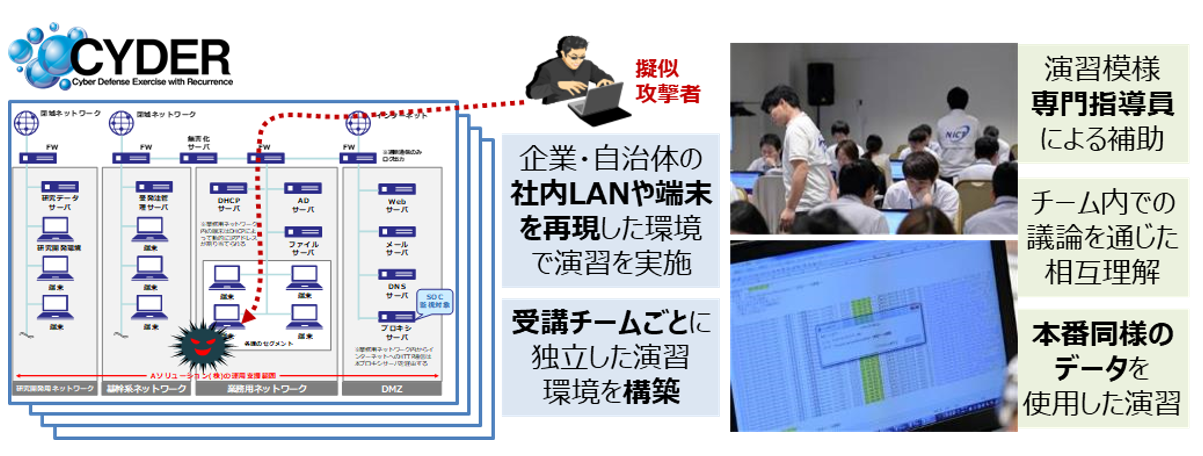

サイバーセキュリティ人材の育成

近年巧妙化・複雑化するサイバー攻撃により、政府機関、民間企業等において情報漏えい等の被害が頻発しており、サイバー攻撃に対処可能な態勢を強化することは急務となっています。総務省では、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)に組織した「ナショナルサイバートレーニングセンター」において、実践的な対処能力を持つセキュリティ人材を育成するなど、我が国のサイバー攻撃への対処能力を強化し、国民が安心して安全に利用できるネットワーク環境の実現に貢献しています。 |

|

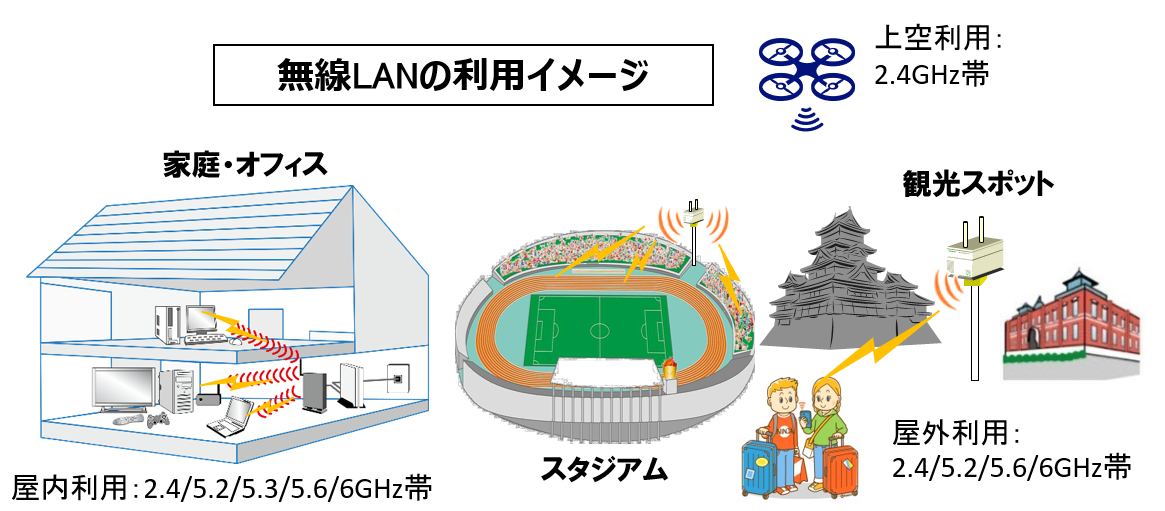

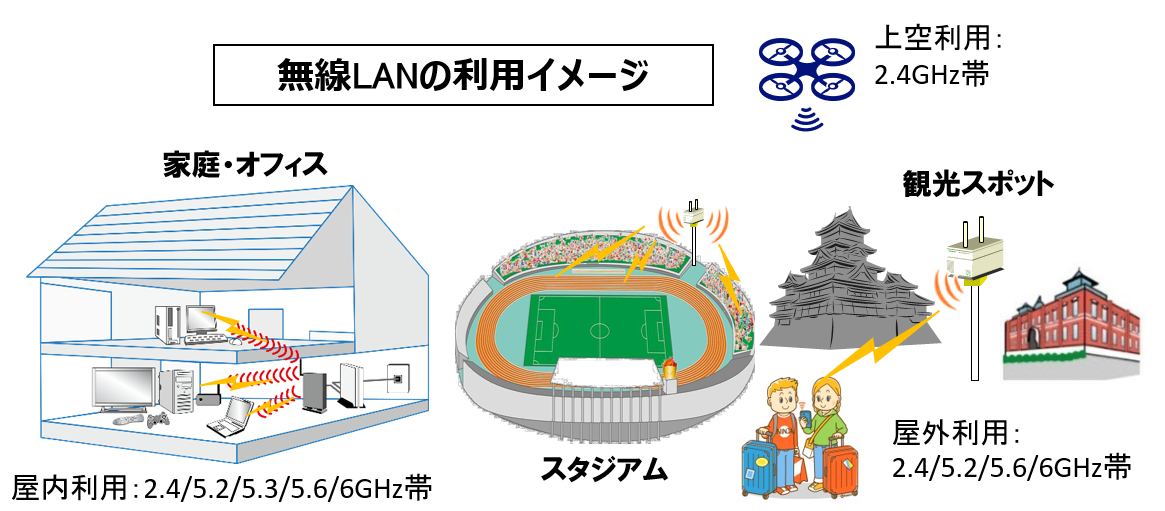

無線LANの利用拡大

無線LANは家庭や職場、街なかの飲食店、駅、空港などといった様々な場所で利用されており、社会インフラのひとつとして国民の生活に欠かせないものとなっています。

総務省では、無線LANの利用拡大等に取り組んでおり、例えば、さらなる高速通信・低遅延を実現するWi-Fi 7導入のための制度整備や、無線LANを活用したドローンの利用環境の整備に取り組んでいます。

|

|

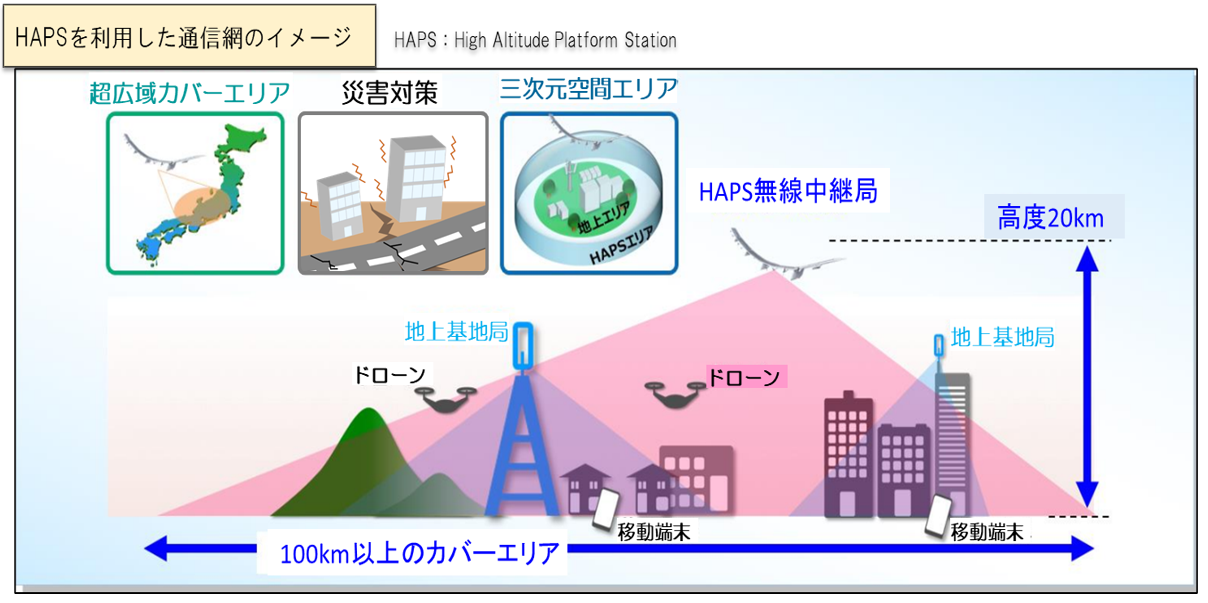

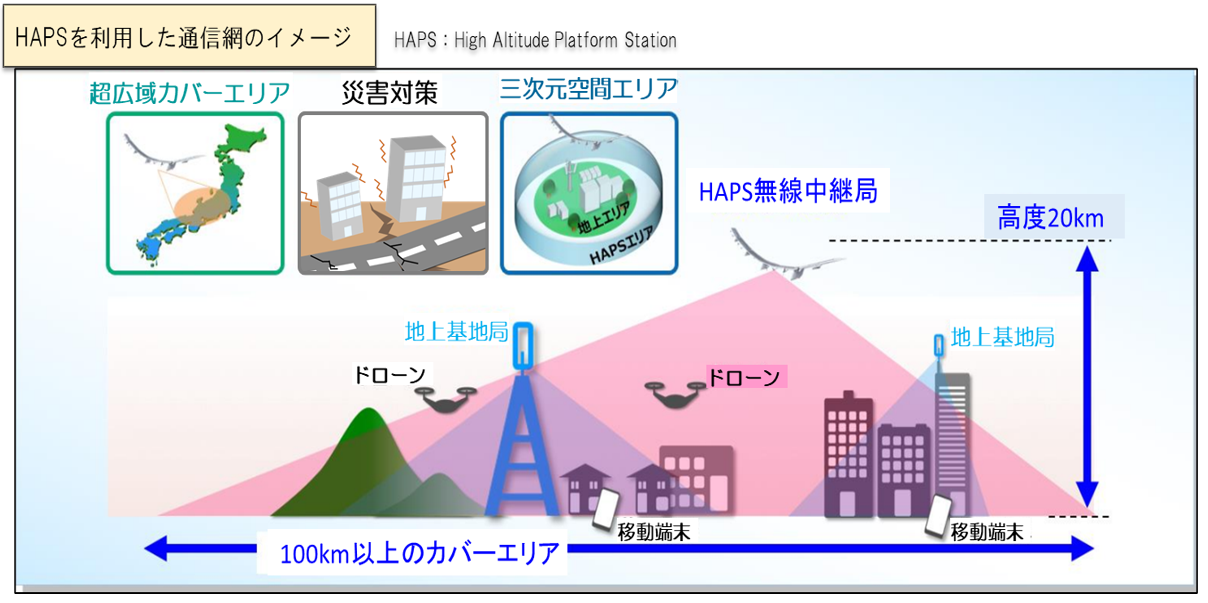

HAPSによる強靱なネットワークの構築

HAPSとは、地上20km前後の高度を飛行する飛行体に移動通信システムの基地局等を搭載したもので、この一局で超広域(直径100km以上)をカバーでき、災害に強いネットワークの構築に資すると期待されています。

総務省は、2023年に開催された世界無線通信会議(WRC)での検討結果を踏まえて、HAPS導入に向けた国内の制度整備等を行うこととしています。

|

|

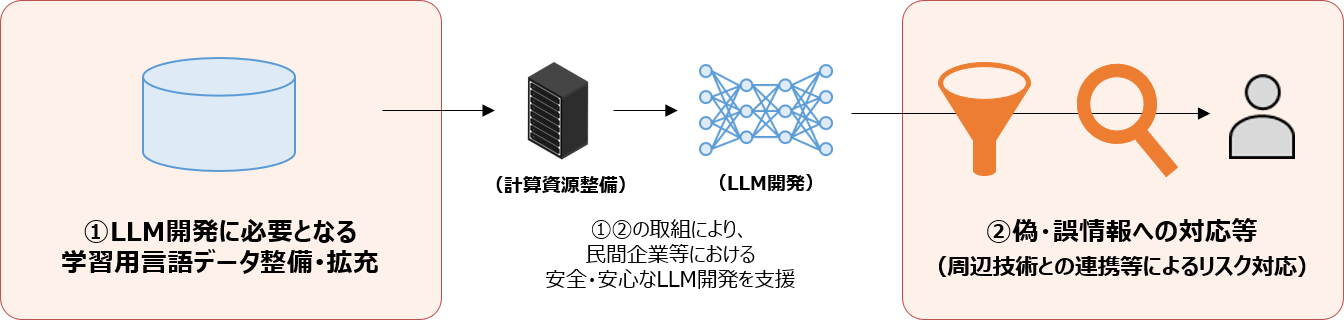

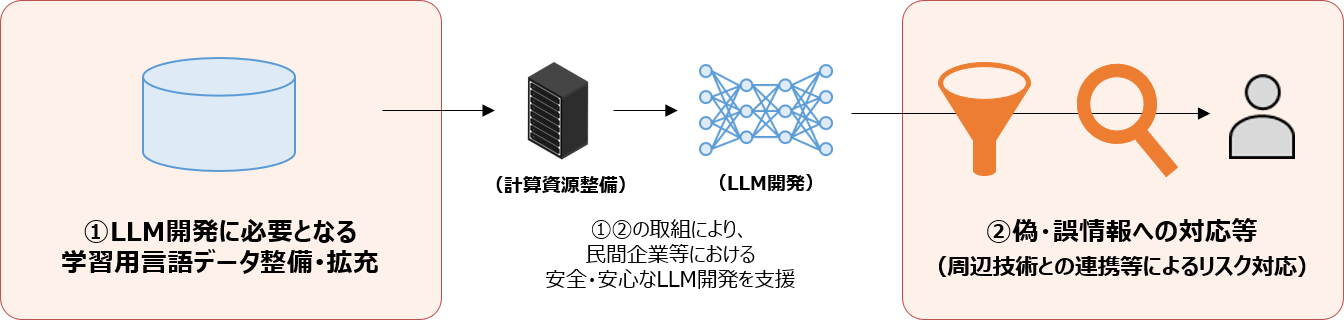

大規模言語モデル(LLM)の開発力強化

2022年のChatGPTの登場以降、人間と遜色のない自然な文章の生成が可能なAIである「大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)」の開発競争が、世界中で激化しています。総務省では、我が国のLLM開発力を強化するため、NICTにおいてLLM開発に必要となる大量・高品質で安全性の高い学習用言語データを整備・拡充し我が国のLLM開発者等にアクセスを提供する取組を進めています。更に、LLMに起因する様々なリスクに対応するための技術の研究開発にも取り組んでいます。

|

|

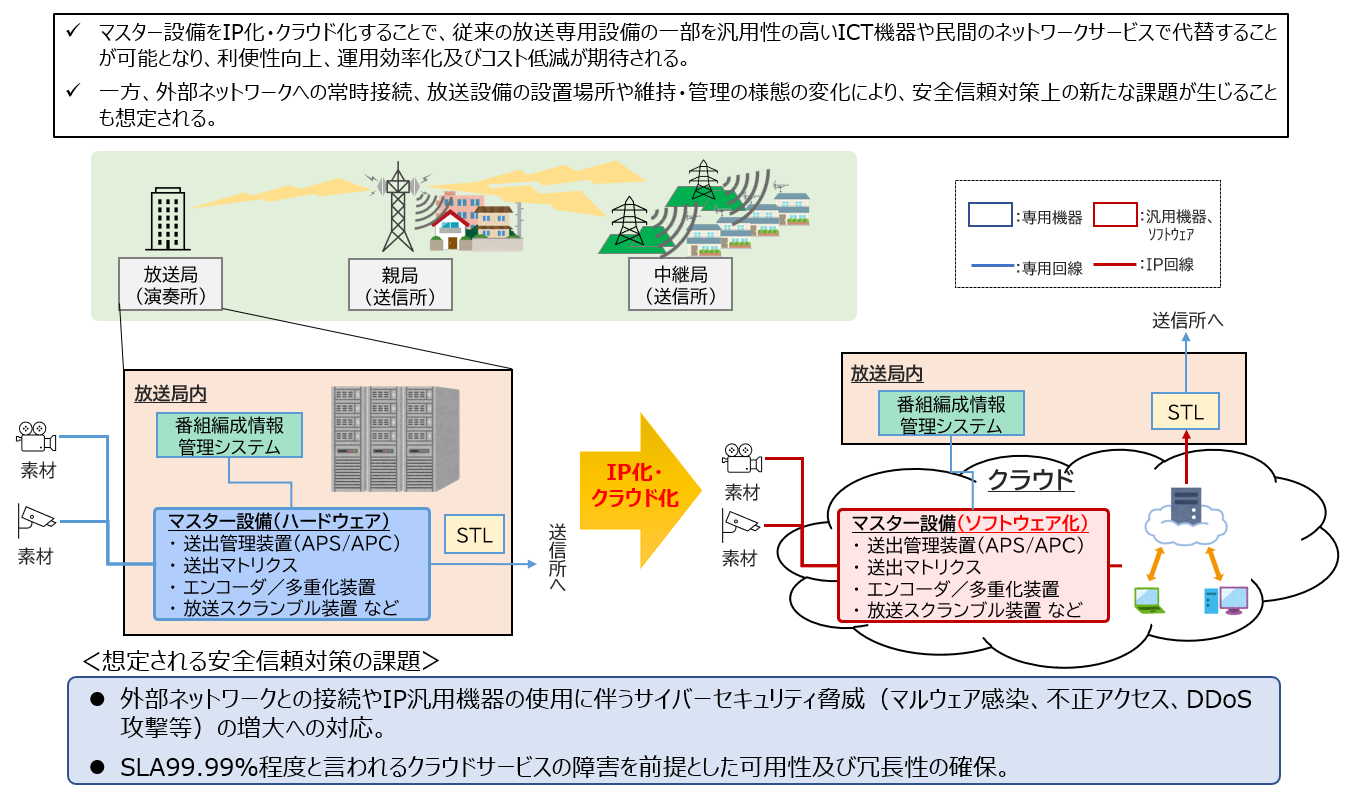

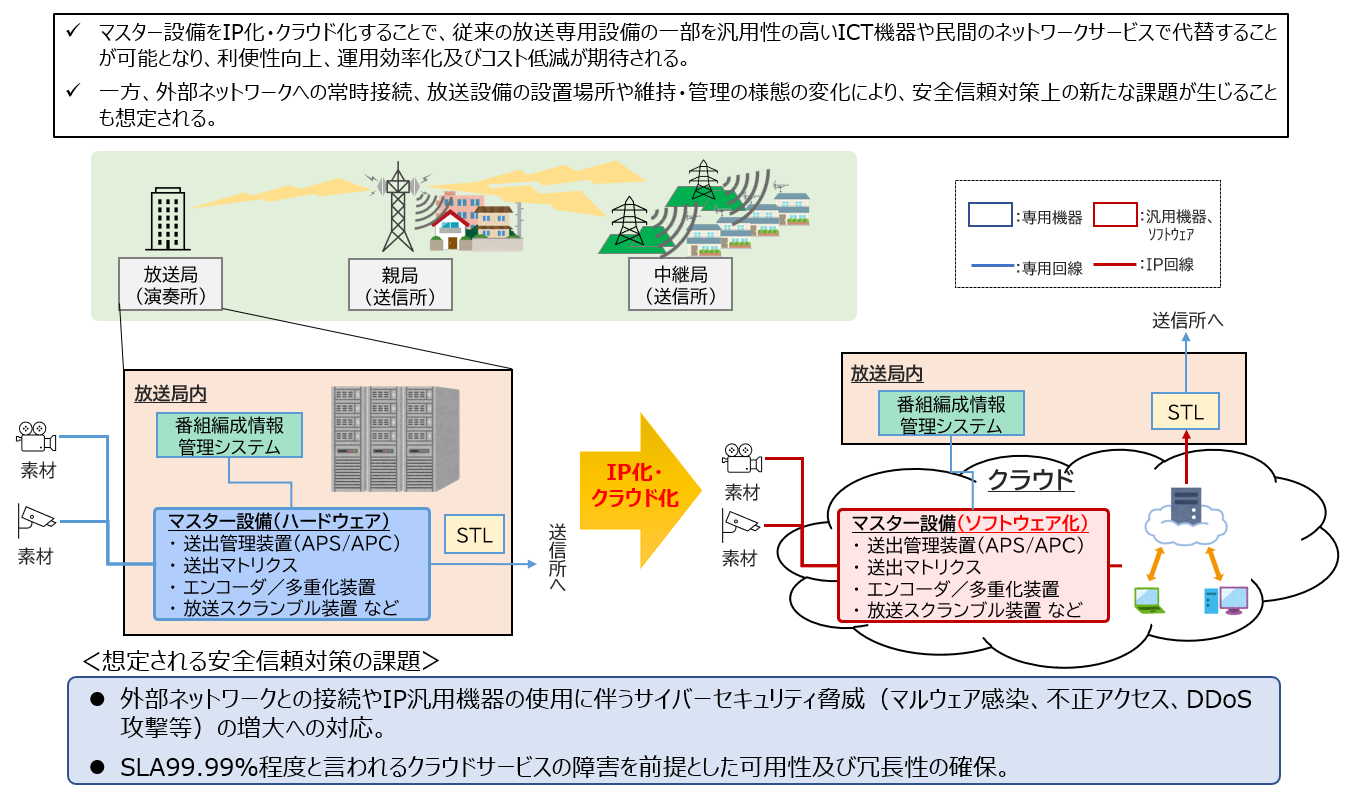

放送設備のIP化・クラウド化

ICTの進展に伴い、放送分野においても、利便性向上、運用効率化及びコスト低減等の観点から、マスター設備(番組送出設備)を中心として、放送設備のIP化・クラウド化が進むと想定されます。

放送は、緊急災害時を含め、常に国民生活に必需な情報をあまねく届けるという高い公共性を持つことから、高い安全・信頼性の確保が求められています。総務省では、放送設備のIP化・クラウド化にあたり、それらに対応した放送設備の安全信頼対策の検討及び制度整備に取り組んでいます。

|

総務省

総務省