|

国税庁 東京国税局 課税第二部鑑定官室 鑑定官

2015年 国税庁採用 課税部鑑定企画官付

2015年 国税庁関東信越国税局 課税第二部鑑定官室

2017年 国税庁東京国税局 課税第二部鑑定官室鑑定指導室

2018年 国税庁課税部鑑定企画官付企画係

2020年 消費者庁新未来創造戦略本部 政策企画専門職

2023年 消費者庁消費者安全課事故調査室 政策企画専門職

2023年 現職

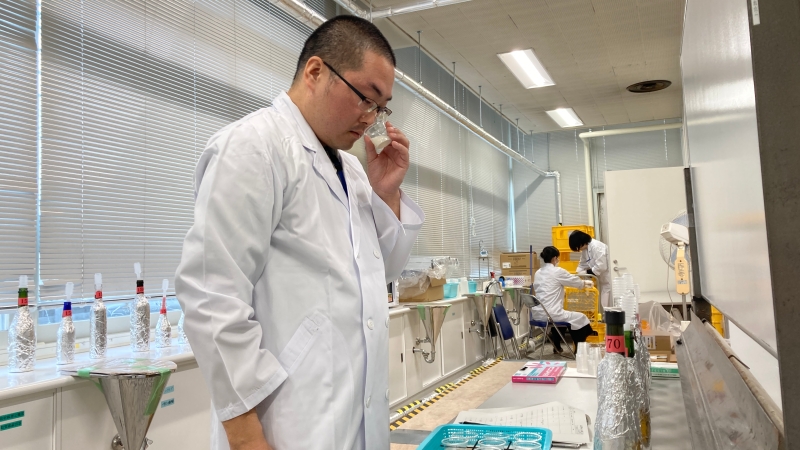

SAKEを科学で支える仕事

|

| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |

|

2015年採用 総合職試験(化学・生物・薬学) 院卒

|

| ◇ 国家公務員になろうと思ったきっかけ |

もともと地元の県職員として、環境保全に携わっていました。地方自治体でしかできないこと、国が先導していくべきこと、どちらも大切でそれぞれに魅力のある仕事ですが、県という枠組みを超えて国ひいては世界を舞台に仕事がしてみたいと思い転職しました。

|

| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |

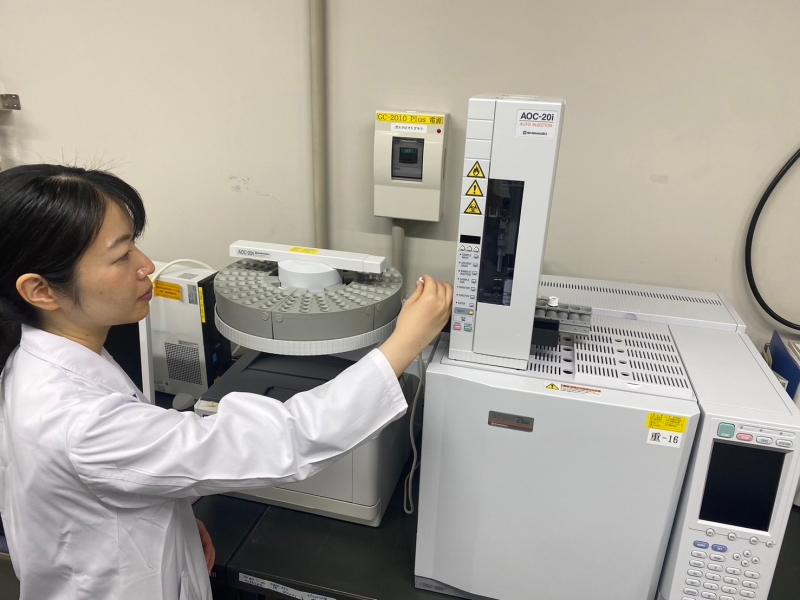

学生時代は薬学を専攻しており、化学、生物、物理と幅広く基礎科学を学んだことが業務の様々な場面で役に立っていると感じています。例えば、実験器具や試薬の取り扱い方法はもちろん、GCを用いた分析や微生物分析などの分析手法も学生時代に知識や経験を重ねたことを活かせています。また、統計手法や論文執筆の経験も、資料作成の際に活かせていると感じています。

|

| ◇ 記憶に残っている業務 |

採用2年目で担当したビール研究会の運営です。当時はまだ技術支援の相手方は清酒製造者が中心でしたが、クラフトビールが増え始めてきたことを踏まえ、クラフトビール業界の醸造技術の向上のため、初めて研究会を開催することになりました。新人ながら、配布資料の作成や会の運営を任され、当日、参加者の1人から「このような会を待っていた。開催してくれてありがとう!」と握手を求められたときは、とてもやりがいを感じました。

|

| ◇ 日々の仕事 |

お酒を造るためには製造免許が必要ですが、その免許を付与するために製造場の現地確認やヒアリング、書類の確認を行っています。また、お酒は食品であり酒税の対象ですので、安全性を確認したり品目を確認するために、お酒の成分分析を行っています。他にも、酒類製造に関する技術相談に乗ったり、酒類製造者の技術向上のために研究会を企画運営したりもしています。お酒の品質を確認するため官能評価(テイスティング)を行うこともあります。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |

国税庁は内国税の賦課・徴収を行う官庁ですので、調査や規制といった側面の業務もありますが、酒類業の発展を目的として、産業振興といったとても前向きな業務に携われることが魅力だと感じます。研究会にせよ技術相談にせよ、「いかに酒類製造者の方のためになるか」と工夫を凝らして形にしていく仕事内容そのものがとても面白いですし、「遠くの誰か」ではなく、直接目の前の製造者の役に立てることもやりがいに繋がりやすいと感じています。

|

| ◇ テレワークの経験 |

コロナ以降、テレワークの機会が増えましたが、特に報告書作成用のデータ解析や研究会の資料作成など、集中して取り組みたい業務を自宅で行っています。理化学分析などどうしても出勤しないとできない業務もありますので、しっかり計画を立てるよう心がけています。短時間の時間休を取得すれば学校や保育園の行事にも参加しやすいですし、通勤やそれに伴う支度の時間を業務に充てられるので、フレックス勤務と組み合わせて、子育てとの両立にも役立っています。

|

| ◇ フレックスの経験 |

二度目の育休明け当初は育児時間や保育時間を取得していましたが、1か月ほどでフレックスを活用しながらフルタイム勤務に切り替えました。在宅勤務の日は通勤時間を業務に充てられるので、その分勤務時間を長めに設定し、出勤する日は子どもの送迎を踏まえた勤務時間に設定しています。出張の多い部署ですが、事前に日程が決まっていることがほとんどなので計画が立てやすく、学校や保育園行事との両立がしやすくとても助かっています。

|

| ◇ ある1日のスケジュール |

9:30 子どもたちを送り出してから登庁

10:00 ひととおりメールチェックを終え、お酒のアルコール分を分析

12:30 昼食(同僚と地下食堂でランチ)

13:00 「ビールが濁ってしまった」という相談があり、送付してもらったサンプルが届いたので、顕微鏡で確認

14:00 技術相談の案件について、室内で議論、メモ作成

15:00 午前のアルコール分析結果についてデータまとめ、報告書作成

16:45 退庁

18:00 子どものお迎え

18:30 夕食・家事など

21:00 子どもたちと一緒に就寝

|

他府省の記事も見てみる |