|

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部計画課 調整係長

2018年 厚生労働省採用 労働基準局労安全衛生部安全課

2020年 千葉労働局船橋労働基準監督署安全衛生課

2021年 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道計画指導室計画係長

2023年 厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課業務係長

2024年 育児休業

2025年 現職

理系の知識で働く人の安全と健康を守る

|

| ◇ 採用年・採用試験(区分)院卒・大卒 |

|

2018年採用 総合職試験(工学) 院卒

|

| ◇ 国家公務員になろうと思ったきっかけ |

大学の研究では、過去に大きな事故があった化学物資を扱っていました。安全のため取扱ルールは厳しかったものの、そのおかげで事故なく研究できました。その経験がきっかけで、安全な労働環境を作ることに興味を持ちました。

|

| ◇ 学生時代の専攻と現在の仕事との関係 |

大学では、電子物理学を専攻していました。電子物理学の専門の知識が直接役に立つということはありませんが、安全衛生の分野は法令に計算式が出てきたり、規制の基準の根拠として工学や化学物質等の知識が必要であったりと、広く理系の知識や素養が必要な場面が多くあります。

|

| ◇ 記憶に残っている業務 |

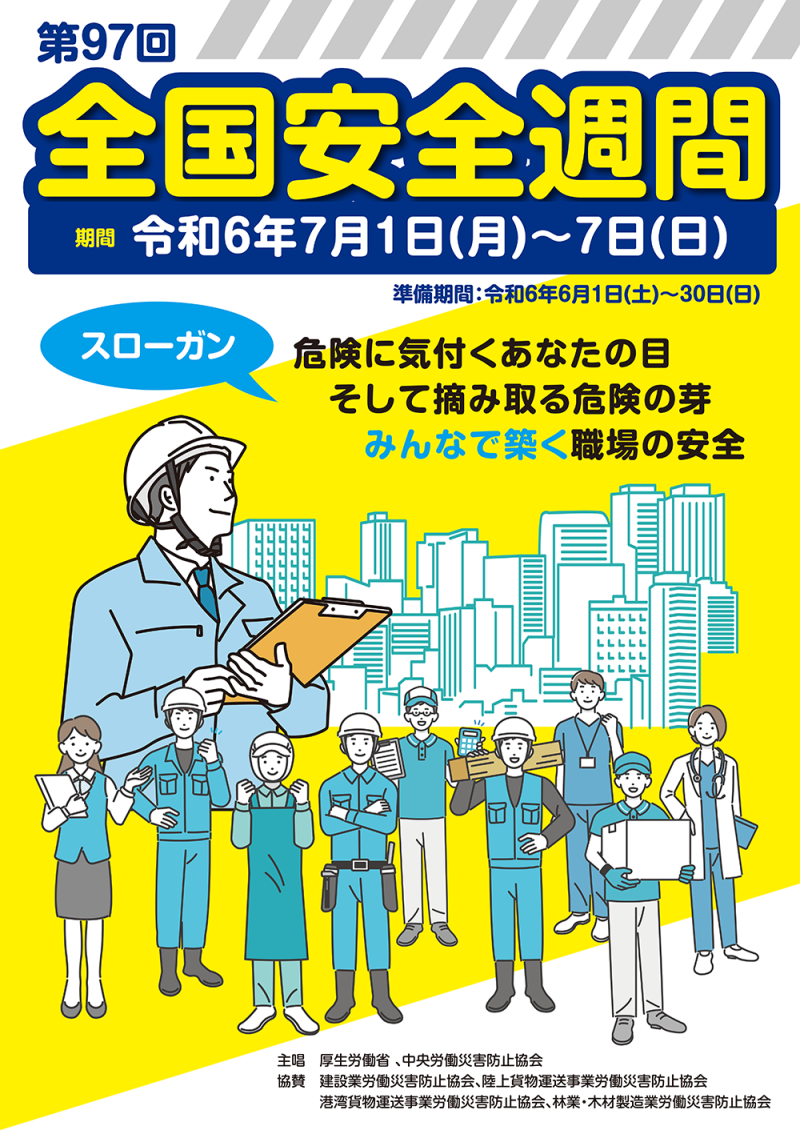

厚生労働省労働技術系では、若手が厚生労働省の出先機関である労働局・労働基準監督署に出向します。私は千葉労働局船橋労働基準監督署において、労働安全衛生行政の現場の最前線を経験しました。例えば、墜落防止のために開口部に柵を設けるなど、法令の規制が実際にどのような形で労働者を守っているのかを肌で感じることができました。この経験により、法令の規制が実際にどのような方法で行われるのかをイメージしやすくなりました。

|

| ◇ 日々の仕事 |

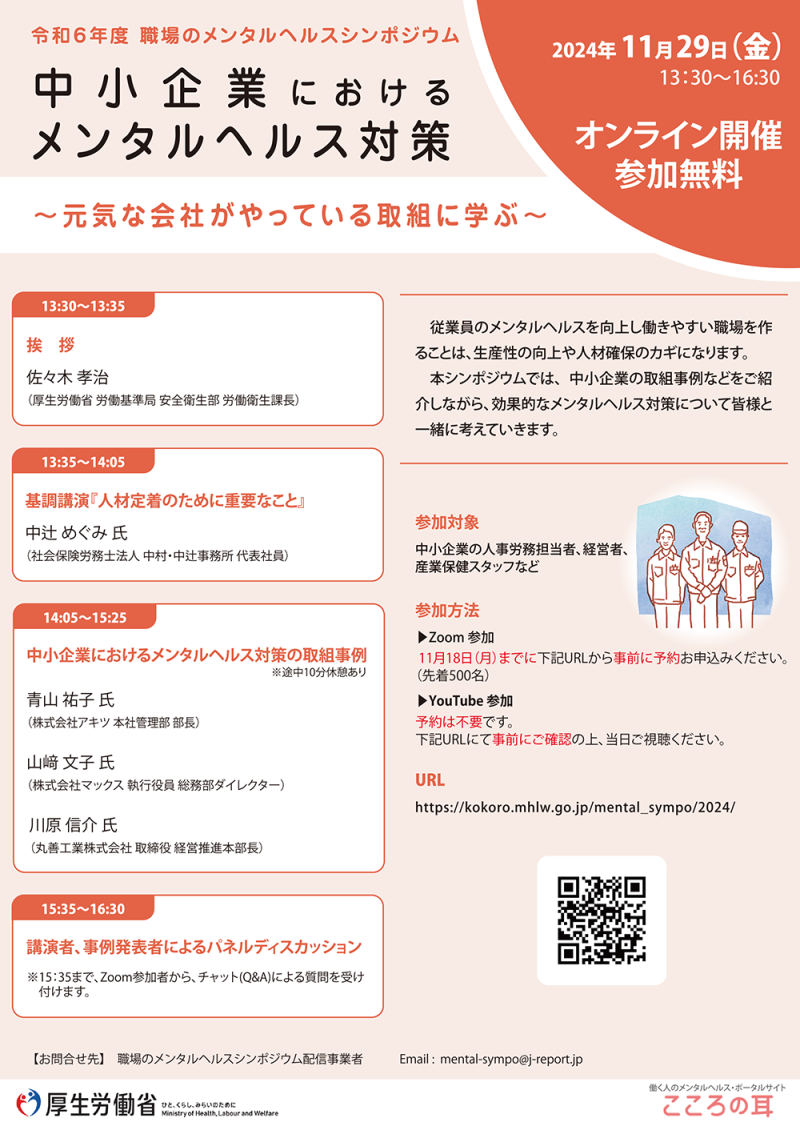

現在は、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である「労働災害防止計画」に関する業務を行っています。2023年4月から2028年3月までの5年間を計画する第14次労働災害防止計画では、アウトプット指標とアウトカム指標を設定していますが、この2つの指標の関連性の高さ等について、調査や統計データ等から、妥当性の評価・検証をしています。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐 |

働く人の安全と健康を守るために、労働災害の防止に向けて仕事を行っています。働いている方を対象にした政策となるため、多くの人に影響することが多く、やりがいを感じます。また、労働災害のデータや技術の進歩等による新たな課題を把握し、規制のあり方を見直す等にあたっては、専門的な知識が必要になることもありますが、理系の知識をフル活用しながら理解に努めています。

|

| ◇ テレワークの経験 |

化学物質対策課に所属していた際に、妊娠をしたことで体調を崩しやすくなっていました。妊娠期間中は、体調に合わせて、テレワークと出勤を選べたことで、業務を継続的に行うことができました。チャットやオンライン会議が気軽に行えるため、テレワークをしていても連絡や相談を気軽にできます。

|

| ◇ ある1日のスケジュール |

8:45 登庁、メールチェック

9:30 締切のある依頼に関する作業

11:00 外国政府機関とのオンライン会議

12:30 昼食(自席で動画を見ながらランチ)

13:30 委託事業者との打ち合わせ

15:00 上司と労働災害防止計画にかかる方針について検討

17:30 退庁

18:30 保育園に子供をお迎えに行く

|

| 他府省の記事も見てみる |