|

| |

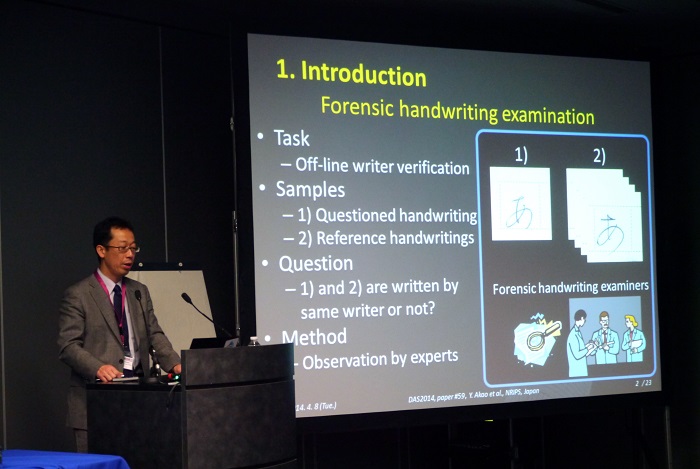

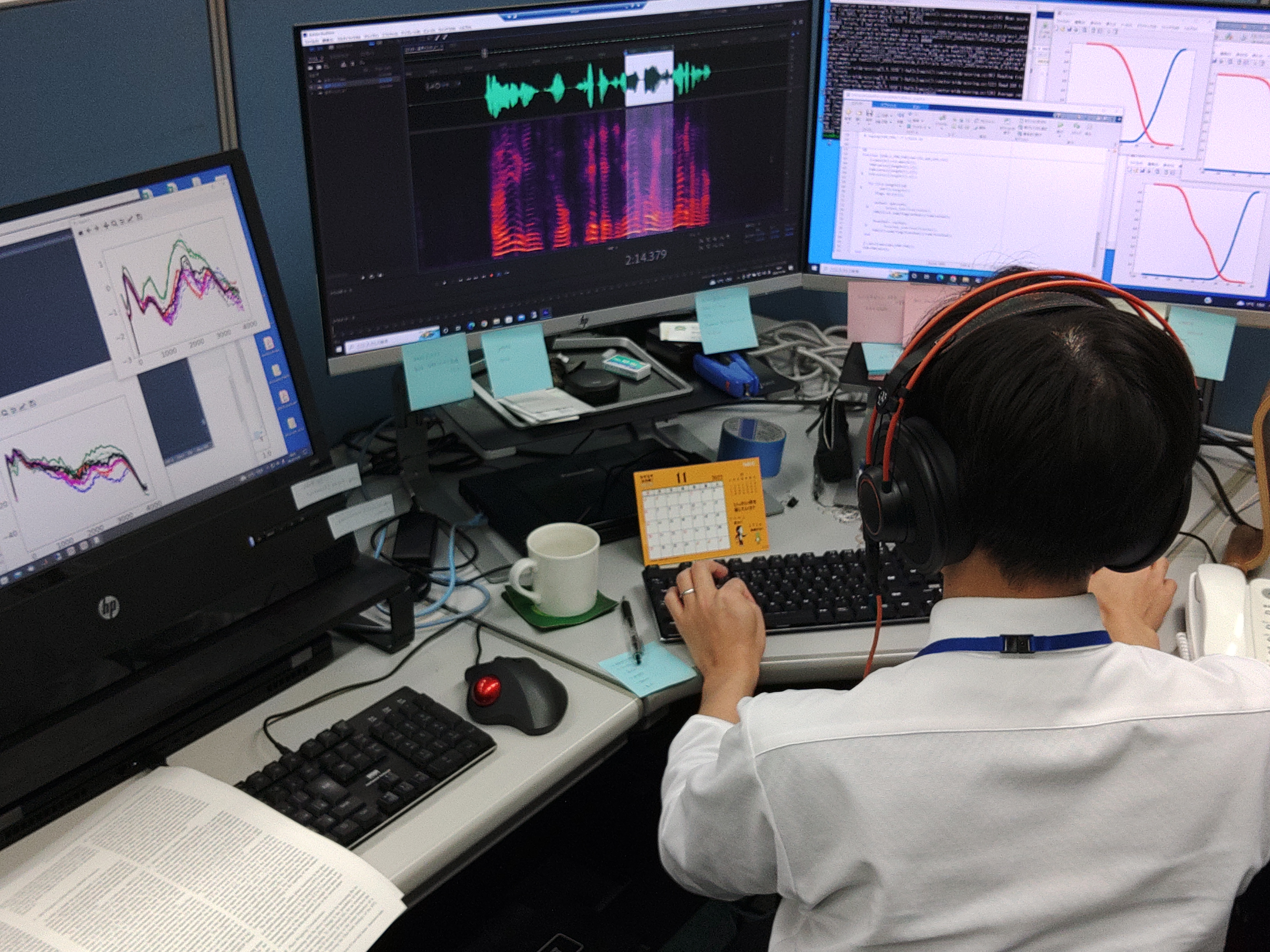

赤尾佳則  |

科学警察研究所 法科学第四部 情報科学第二研究室長

平成9年 Ⅰ種(情報工学) |

| |

| ◇ 学生時代の専攻分野は? |

情報知能工学

|

| ◇ 志望動機は? |

在学中に阪神大震災を経験し、公のために働く仕事に興味が向くようになりました。官庁訪問を行う中で、犯罪鑑識の一分野である「文書鑑定」と出会い、大学で学んだ光計測、光情報処理の知識を活用できることを知りました。専門知識を生かせること、長いスパンで課題に取り組み、社会に貢献できることに魅力を感じました。

|

| ◇ 採用後の経歴は? |

警察大学校で2ヵ月間の研修を受けた後、文書鑑定を担当する研究室に配属されて以来、同じ研究室に勤務しています。5年目には、法科学研修所の在外研修制度により、3か月間、ドイツの大学に留学しました。9年目には、警察庁刑事局犯罪鑑識官付の係長として、全国警察の科学捜査研究所をサポートする仕事を、10年目には、科学警察研究所の総務課で研究職員をサポートする業務も経験しました。

|

| ◇ 日々の仕事の様子は? |

20年目に研究室長に就任して以来、研究室が所掌する各業務(偽造文書鑑定に関する研究、鑑定、研修)の運営と管理を担当しています。研究予算の要求し、部下職員の作成した鑑定書のチェック、研修内容の企画と講義担当の割り振りなどを行います。自らも研究テーマを持ち、筆跡鑑定に関する研究に取り組んだり、研修では教壇に立って教えたりしています。

|

| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |

文書鑑定では、資料を非接触、非破壊で検査することが求められます。どのようにすれば最適な検査ができるか、その判断に、光学、画像処理の専門知識が活かされています。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |

社会の動向を見据え、将来必要になるであろう技術を予測しながら研究を進めることは、この仕事の醍醐味です。それが的中し、役立った時には、とても大きなやり甲斐を感じます。

|

| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |

入庁2年目にインクジェットプリンタの鑑定技術を開発し、全国警察に普及させました。事件で活用され、感謝されたことは大きな自信になりました。当時の上司のように、自信を持たせるアドバイスができるようになりたいと思います。

|

| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |

子供が小さい頃は、休暇等を活用し、家族と多くの時間を過ごしました。最近は、地元ランニングクラブと英語勉強会で切磋琢磨し、フルマラソン3時間30分切りと英検一級合格を達成。仕事と生活のメリハリを大切にしています。

|

| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |

深層学習と光技術を融合した研究を進め、新しい犯罪手口にも対応できる文書鑑定技術の開発に関わっていきたいと考えています。

|

| (令和2年3月) |

|

|

| |

(匿名) |

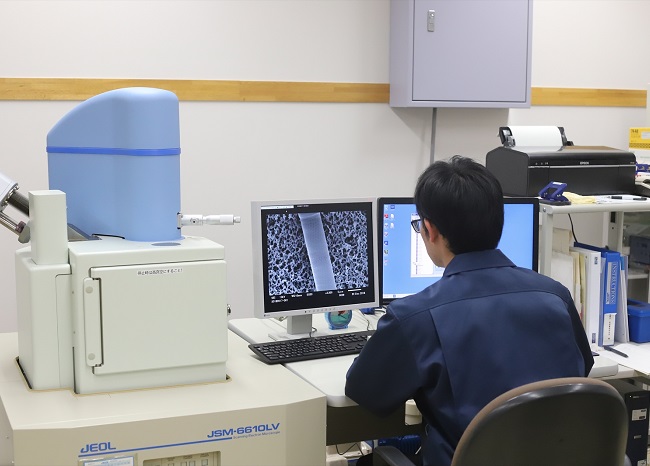

科学警察研究所 法科学第三部・研究員

平成28年採用 総合職(数理科学・物理・地球科学) |

| |

| ◇ 学生時代の専攻分野は? |

古環境学

|

| ◇ 志望動機は? |

大学での堆積物やその中の微小な化石について研究してきた経験を、安全安心な社会の実現に活かすことができると考え志望しました。また、他の研究機関にはない独自の研究ができることにも魅力を感じました。

|

| ◇ 採用後の経歴は? |

採用後は、先輩研究員の実験を手伝いながら、自身の得意とする手法を用いた研究を任されました。また、鑑定実務に応用可能な研究の立案、外部資金への応募等を行いました。その他にも、全国の科捜研の職員に向けた研修の実施にも携わっています。

現在は、自らが立案した研究テーマで予算を取得し、より客観的で高度な検査手法の開発に取り組んでいます。

|

| ◇ 日々の仕事の様子は? |

日々自分の立案した研究に関する実験を実施しています。その中で、先輩研究員や他の研究者の方々との情報交換や共同での研究を行っています。また、常日頃から研究に関係しそうな論文等の調査、関連する学会や研究会への参加により、新たな研究テーマを模索しております。

時には都道府県警察の鑑定の問い合わせに対応し、実際の鑑定の実施や助言、現場で求められている研究の把握等を行っています。

|

| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |

鑑定に際して行われる検査には、相当の経験が必要な検査もあります。それらの検査についての研修の実施や、より客観的な手法を検討するなかで、専門性を活かせていると感じます。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |

鑑定業務は高い専門性を求められ大きな責任を感じますが、捜査や裁判等に貢献できるため、やりがいのある仕事です。

また、研究内容が独特なため、学会などで他の研究者の方々から興味を持っていただけることに面白みを感じています。

|

| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |

採用1年目に外部資金に応募する機会を得ましたが、残念ながら不採択となってしまいました。その後、上司との相談や自己研鑚により、採用3年目にして無事採択していただけた時に自己の成長を実感しました。

|

| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |

学生時代に比べて自由な時間は減りますが、限られた時間で仕事をこなし、趣味に没頭することができるため、充実感を感じます。

|

| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |

科学技術は日々進歩しており、新たな分析手法も開発されています。それらを鑑定実務に迅速に導入し、今までより高度で正確な鑑定法の構築を実現したいです。

|

| (令和2年3月) |

|

|

| |

市川俊和  |

科学警察研究所 法科学第二部 火災研究室 研究員

平成29年採用 総合職(工学) |

| |

| ◇ 学生時代の専攻分野は? |

物理

|

| ◇ 志望動機は? |

技術的な面から社会の安心・安全に貢献できる点に魅力を感じ、科警研を志望しました。また、基本的に部署(研究室)の異動がないため、蓄積する知識・経験が無駄にならず長期的な計画で研究できそうだと感じたこと、リクルーターや研究員の雰囲気が良かったことも志望を後押ししました。

|

| ◇ 採用後の経歴は? |

私は火災研究室に所属しています。入庁1年目は、12月まで警察大学校や職場内での研修を受け、1月から千葉科捜研に派遣され火災現場臨場を経験しました。入庁2年目は科警研に戻り、建物火災に対する鑑定実験、たばこ火災の研究などを行うとともに、科捜研新人職員に対する研修も行いました。入庁3年目の現在は、電気火災、燃料火災、火災シミュレーションの研究も行っています。

|

| ◇ 日々の仕事の様子は? |

科警研では研究・開発、鑑定・検査、研修・指導が主な業務になります。火災研究室では、トラッキング現象や過電流が原因となる電気火災の現象解析、ガソリン火災に対して有効な消火剤の開発、火災シミュレーションの高度化・効率化などの研究・開発や火災事件・事故の鑑定・検査、科捜研職員に対する火災分野の研修・指導を行っています。また、大学や消防機関、民間会社の方と火災関連の学会の活動、運営に積極的に携わったり、科捜研と共同研究を行ったりしています。

|

| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |

学生時代に所属していた研究室では磁場の研究を行っており、実験では高電圧・大電流を扱っていました。その際に得た電気に関する知識が、電気火災の原因究明を行う際に役立っています。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |

群馬県渋川市で発生した焼肉店火災などの鑑定実験や研究成果が火災原因究明に役立ち、事件の解決に寄与できた際には達成感があります。また、科警研には様々な分野の研究者がおり日々勉強になります。

|

| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |

研修での講義・実習の内容が役に立ったと言われることや、競争的外部資金である科研費を獲得できたこと。

|

| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |

休憩時間には職場の人とスポーツを行ったり、定時後は科捜研の方と飲み会で意見交換をしたりと充実した時間を過ごしています。また、休日は同期と遊びに行くこともあります。

|

| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |

火災の研究を続け火災原因究明技術を発展させることで、放火事件の抑止や火災事故の予防に貢献したいと考えております。

|

| (令和2年3月) |

|

|

| |

(匿名)  |

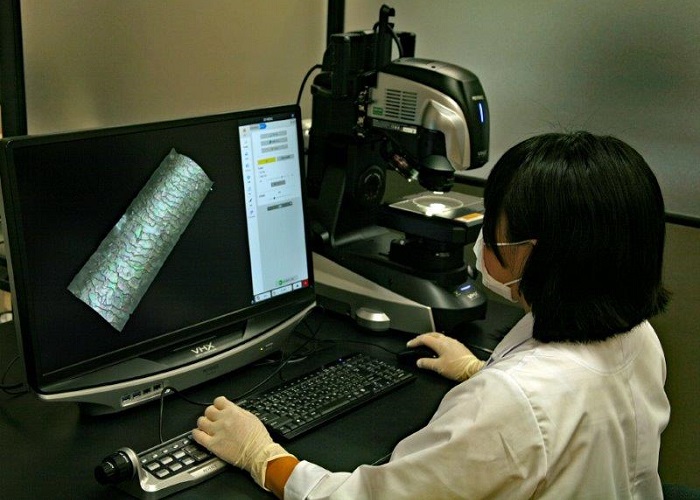

法科学第一部 生物第一研究室 主任研究官

平成21年採用 I種(理工IV) |

| |

| ◇ 学生時代の専攻分野は? |

行動遺伝学

|

| ◇ 志望動機は? |

学生時代、「科捜研の女」や「CSI:科学捜査班」などのテレビドラマを視聴していて、科学捜査に興味を持ちました。国家公務員としては珍しい研究職で、学生時代の専攻を活かして犯罪捜査に貢献できるところに魅力を感じました。

|

| ◇ 採用後の経歴は? |

入庁以来ずっと生物第一研究室に所属し、毛髪と軟組織に関する研究・鑑定・研修に携わっています。また、自分のテーマとして、イヌ・ネコのDNA型鑑定法の研究をしています。入庁5年目から3年間は社会人博士として東京大学に在籍し、働きながら博士号を取得しました。現在はまわりのサポートを得ながら子育てと仕事の両立を図っています。

|

| ◇ 日々の仕事の様子は? |

共同研究等を通じて内外の研究者の方々と協力して仕事ができることに大きな魅力を感じています。実験や解析を進めながら鑑定・研修を担当することになるので、計画的かつ効率的に業務を行うことが重要です。

|

| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |

学生時代には盲導犬の行動遺伝学に関する研究をしていましたので、現在のテーマとは大きく異なりますが、動物のDNAを扱うというところが共通しているので、学生時代に習得した実験手技や知識を活かせています。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |

様々な専門分野の研究者が集まった研究所なので、日々刺激があり、面白い職場です。また、研究がメインの仕事ではありますが、鑑定書を書き上げたとき、犯罪捜査に貢献していると実感できます。

|

| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |

社会人博士として3年間大学に通いました。仕事をしながら博士号を取得するのは大変でしたが、貴重な経験ができたと思います。

|

| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |

フレックス制度を活用し、フルタイムで勤務しながら子育てをしています。昼休みには同僚とバレーボールや楽器演奏などを楽しんでいます。

|

| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |

今後も犯罪捜査に役立つ技術を開発する研究を続けていきたいと思います。

|

| (令和4年12月) |

|

|

| |

(匿名) |

科学警察研究所 犯罪行動科学部 捜査支援研究室

平成26年採用 総合職(人間科学) |

| |

| ◇ 学生時代の専攻分野は? |

心理学

|

| ◇ 志望動機は? |

心理の専門性を生かして、警察活動に貢献ができる数少ない業種であることに魅力を感じ、志望しました。

|

| ◇ 採用後の経歴は? |

採用1年目から捜査支援研究室に所属し、犯罪者プロファイリングや心理学的知見を用いた取調べに関する研究業務や捜査支援業務に取り組んでいます。現在は、自らの専門性を高め、警察活動にさらに貢献することができるように、仕事の傍ら、月に一回ほど大学院に行き、博士号取得のために励んでおります。

|

| ◇ 日々の仕事の様子は? |

都道府県警察から依頼のあった事件の捜査支援業務を行いつつ、研究業務(論文執筆・学会発表)にも多くの時間を割いています。また、研修生(科学捜査研究所員、捜査員)に対する教養も行っております。

|

| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |

大学で学んだ心理学の研究方法や分析方法が、そのまま仕事に応用できるので、専門性はおおいに活かされています。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |

数少ない心理の研究職であり、科学警察研究所でしかできない研究ができる、という点が、この仕事の最大の面白みであり、やり甲斐でもあります。

|

| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |

自分よりも年上の捜査員の方々等に教養を行うのには大きなプレッシャーがかかりますが、研修生から「分かりやすかった、現場でも使えそう」といった声を聞くと、伝わって良かった、という気持ちになります。また、同時に「もっともっと現場に還元できる研究をして、捜査員に伝わるような教養をしなくては」、という気持ちにもさせてくれるので、日々、成長の連続です。

|

| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |

現在は一児の父として家庭も大事にしています。フレックスタイムを使用し、仕事とプライベートのメリハリをつけ、決められた時間内で効率的に仕事ができるように頑張っています。

|

| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |

今後も、捜査支援に資する研究知見を見出し、警察活動に寄与していきたいと考えています。

|

| (令和2年3月) |

|

|

| |

岡田 昌大  |

科学警察研究所 法科学第四部 情報科学第三研究室 研究員

令和元年採用 総合職(工学) |

| |

| ◇ 学生時代の専攻分野は? |

音響学(情報・電気・機械・心理・生理・文化を雑多に学んできました)

|

| ◇ 志望動機は? |

学生当時、周りの友人は皆、自身の専攻を活かせる企業へ就職していましたが、私は企業への就職にときめきを感じることができませんでした。そんなとき、「理系×公務員」というキーワードをどこかのウェブサイトで見かけたのが公務員を目指すきっかけとなりました。公務員は文系というイメージが強かったので、むしろ興味を持ちました。当時博士課程へ進学していたこともあり、これまでの経験を活かせる研究職を選びました。

|

| ◇ 採用後の経歴は? |

全国の犯罪・事故現場に赴く科捜研職員への研修(技術や知識の指導)というのが、大きな仕事の一つです。研修を行う立場ですが、科捜研の方々から学ぶことの方が多く、それが研究のモチベーションにも繋がっています。採用後は、大きな異動がないため、同じ仕事に向き合う日々ですが、一生をかけてもやりきれない仕事だと感じています。

|

| ◇ 日々の仕事の様子は? |

捜査や裁判に関わる鑑定に関して、新規手法の考案や現技術の高度化などを目指し、日々研究に勤しんでいます。それと並行して、科捜研の方々から相談を受けたり、次期研究の予算計画を策定したり、コンピュータシステムの維持運営のための業者との打ち合わせもあったりします。公務員らしく仕事の幅が広いので、頭の切り替えが結構大変です。

|

| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |

専門性や勉強してきた知識というよりは、私の場合は大学で博士学生として研究を行ってきましたので、研究の進め方などの経験の方が活きているように感じます。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |

現場のニーズと自身の知識経験とをすり合わせながら、研究成果として、形にしていくことにやりがいを感じます。

|

| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |

まだまだ成長できた実感はないですが、研究だけに没頭せず、幅広い仕事をこなしていく中で、マルチタスクの能力が少し向上した気がします。

|

| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |

どうしても研究に没頭してしまう性格なので、両立できている自信はありませんが、研究という自由度が高い仕事なので、時間の調整はしやすいと思います。ちなみに、私は最近ブタカフェ通いにハマっています。

|

| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |

新しい鑑定技術の確立には、それが世の中に認められるなど、膨大な時間を要します。一生をかけてもやりきれる仕事ではありませんが、今後も研究活動に携わり、少しでも前進させられれば嬉しく思います。

|

| (令和4年12月) |

|

|

| |

寺島 孝明  |

科学警察研究所 交通科学部 交通科学第三研究室 主任研究官

平成23年採用 Ⅰ種(理工Ⅰ) |

| |

| ◇ 学生時代の専攻分野は? |

航空宇宙工学

|

| ◇ 志望動機は? |

突然人を不幸にしてしまう交通事故の削減、被害の軽減につながる仕事をしたいと思い志望しました。また、社会の安全安心のために腰を据えて研究に取り組めることにも魅力を感じました。

|

| ◇ 採用後の経歴は? |

入庁1年目から交通科学第三研究室に所属し、交通事故や交通警察に関する工学的な研究・鑑定・研修に携わっています。入庁直後は先輩の研究の補助を行いつつ、鑑定業務のために全国の現場に行くことが多くありました。最近は研究業務の割合が増え、自分の研究テーマ持ち、自動車と自転車の衝突事故、自動車が車止めに衝突する事故の研究を行っています。

|

| ◇ 日々の仕事の様子は? |

関連する研究の調査、予算の要求、実験、解析など研究に必要となる様々なことを行っています。自動車を実際に衝突させる実験は大がかりになるため、入念な準備の上、研究室全員で実施します。研究成果は米国や欧州など国内外で開催される学会で発表し、論文にしています。

研究業務だけではなく、都道府県警察から嘱託される鑑定や問合せにも対応するとともに、都道府県警察の科学捜査研究所の職員へ交通事故鑑定に関する研修を行っています。

自分が担当した鑑定から得た経験に加え、現場の声、交通事故の報道や自動運転車などの最新技術の動向にアンテナを張り、社会に求められる研究を行えるように心がけています。

|

| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |

交通事故に関する工学的な研究を扱っている大学の研究室は非常に少ないため、学生時代の研究分野とは異なっておりますが、大学で学んだ工学に関する基礎的な知識が役に立ちました。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |

自分たちの研究成果を実際の交通事故の鑑定で活用したり、研修を通して都道府県警察の鑑定技術の向上に役立てられることにやり甲斐を感じます。

|

| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |

初めて自分が主担当となる研究テーマを持ち、自分自身で一から研究計画を立て、予算の獲得、実験を実施して、成果をまとめるまでの一連の業務を実施できたことに成長を実感しました。

|

| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |

子どもの幼稚園への送迎が必要な時に、フレックス制度を活用しました。

|

| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |

交通事故の形態は車両同士の衝突事故や路外逸脱による単独事故など非常に多様です。そのため、より多くの交通事故実態が解明できるように研究を推進して、事故の削減、被害の軽減に貢献したいと考えています。

|

| (令和4年12月) |

|

|

| |

| |

山崎 宏樹  |

科学警察研究所 法科学第二部 火災研究室

令和3年採用 総合職(工学) |

| |

| ◇ 学生時代の専攻分野は? |

精密機械工学

|

| ◇ 志望動機は? |

自身の専攻分野が、機械工学や電気電子工学などの複合分野であり、官庁訪問時に火災現象の解明には、様々な分野からの多角的な視点が必要であることを知り、自身の持つ知見が活用できる可能性を強く感じたことから志望しました。

|

| ◇ 採用後の経歴は? |

採用後は、警察大学校での1ヵ月間の研修を終えた後、2ヵ月間千葉科捜研に派遣され火災現場臨場を経験しました。現在は、火災に関する研究、鑑定や研修の業務に取り組んでいます。例えば、研究業務では実物大建物燃焼実験や自動車燃焼実験を行っています。

|

| ◇ 日々の仕事の様子は? |

主に火災研究室が実施している研究テーマについて、実験補助を行っており、得られた成果については、学会での発表も行っています。また、3年目には、自らが提案する研究テーマに着手する予定であり、その準備をしています。例えば、実験補助を行う中で疑問になった部分や火災に関する科学捜査に資する知見となり得ると感じたことを元にして、研究を実施するための予算要求の資料作成等を行っております。

|

| ◇ 専門性はどのように活かされていますか? |

火災映像を解析することによって新たに提案した、火災熱によって対象が受けるエネルギーの算出手法や火災シミュレーションの活用など、自身の持つ複合的な分野における知見が大きく活かせていると実感します。

|

| ◇ 仕事の面白み、やり甲斐は? |

火災犯罪とは、焼失を伴う原因究明が困難な現象を対象とした重要犯罪であり、火災研究室の業務は、この火災犯罪の捜査に直接的に寄与することから、第一線の捜査を支援できたと実感できる機会が多い仕事です。

|

| ◇ 自己の成長を実感したエピソードは? |

都道府県警察から、燃焼や実験計画に関する相談を受けることがありますが、自身の持つ知見を元に説明し,科捜研職員や捜査員の方々に納得していただけた時には、火災に関する自己の知見の高まりを実感します。

|

| ◇ 仕事と生活(家庭、趣味、地域活動など)の両立は? |

仕事面では、早出勤務を活用し、限られた時間で仕事をこなすことでプライベートに活用できる時間を十分に確保しています。また、昼休みには、バトミントンやバレーボールなどを同僚の方々と楽しんでいます。

|

| ◇ 今後関わっていきたい政策課題などは? |

科学技術の進歩とともに鑑定技術の進展が求められることから、今後とも火災捜査に資する知見を収集し、火災に関する新たな現象解析や原因究明に取り組みたいと考えます。

|

| (令和4年12月) |

|