◉ 令和5年8月7日、国会及び内閣に対し、フレックスタイム制の活用により、週1日を限度に勤務時間を割り振らない日を一般の職員にも設定することができるよう勧告を行った。政府は人事院勧告どおりフレックスタイム制の見直しを行うことを閣議決定し、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第73号)が制定された。

第1編 人事行政

第1部 人事行政この1年の主な動き

第2章 給与及び勤務時間の改定についての勧告

第2節 フレックスタイム制の見直し

1 勤務時間に関する勧告

令和5年8月7日、人事院は国会及び内閣に対し、前記第1章第3節1(1)のとおり報告するとともに、勤務時間法を改正し、育児介護等職員に限り可能とされている、フレックスタイム制の活用により、勤務時間の総量を維持した上で、週1日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定することができる措置を、一般の職員にも拡大すること及びこの見直しを令和7年4月1日から実施することを勧告した。

2 勤務時間勧告の取扱い等

(1)勧告の取扱い

政府は、令和5年10月20日の閣議において、人事院勧告どおり、令和7年度からフレックスタイム制の見直しを行うことを決定した。これを受けて勤務時間法改正法案を含む「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」が、同日に閣議決定され、第212回国会に提出された。同法律案は、国会での審議を経て、令和5年11月17日に可決・成立し、同月24日に公布された。フレックスタイム制の見直しに係る規定は、令和7年4月1日施行とされている。

(2)規則の改正等

人事院は、前記第1章第3節1(1)アのとおり、フレックスタイム制の勤務時間の割振りの基準等、勤務時間法改正法において規則に委任されている事項等の必要な事項を定めるため、規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)を改正する規則等を、令和6年3月29日に公布・発出した(令和7年4月1日施行)。

【コラム】グローバル社会における人事行政分野の取組

国内外の情勢変化が激しく、行政を取り巻く環境が複雑・高度化していく中、行政組織としてその時々の情勢に適切に対応していくためには、常に世界の動向に目を向け、新しい多様な考え方に触れ、柔軟に取り込んでいく国際性と開放性を持つ必要がある。

人事院では、人事行政分野において国際社会に貢献するとともに、我が国の公務員制度が直面する課題に関し、他国の経験や取組から示唆を得ることを目的として国際交流や国際協力事業を展開している。

日本と東南アジア諸国連合(ASEAN)との友好協力関係は、令和5年に50周年を迎えた。この間、人事院においても、ASEAN諸国における公正な公務員制度の構築に向けた各種の協力を行ってきている。加えて、グローバル化やデジタル化の進展により社会が一層複雑化する中にあって、人事行政分野における国際的なネットワークをより強固なものとし、様々な活動を通じて互いに学び合うことが、時代環境に即した公務員人事管理を進めていく上でより重要となっている。

このような背景の下、人事院は、令和5年9月に「The Future of Civil Service」(公務の未来)をテーマとする国際シンポジウムを東京で開催した。同シンポジウムは、人事行政分野におけるASEAN諸国と日本、中国、韓国の三か国との地域協力枠組み(ASEAN+3公務協力会議)に、オーストラリアを加えて実施し、各国の代表者によるプレゼンテーションや意見交換を通して、各国が直面している数々の人事管理上の課題に対応するための専門的知見や好事例の共有を行った。

各国の発表からは、職員のエンゲージメント、Well-being、リーダーシップ開発、デジタル・トランスフォーメーション(DX)など共通のキーワードが挙げられた。また、参加者による議論は大別すると、①職員の意識・満足度の調査をいかに効果的に実施し、エンゲージメントの向上につなげていくか、②若者をいかにして公務に惹きつけ、定着させるか、の二点に集約され、活発な議論が行われた。

今回の国際シンポジウムを通じて、国境を越えたパートナーシップが、各国の課題解決と行政の質の向上に資することが強く示唆された。国際社会においては、ASEAN+3公務協力会議のほかにも経済協力開発機構(OECD)など人事行政分野における最先端の課題と取組を各国で共有し、議論する場がある。人事院としては、こうした枠組みを有効に活用し、各国の人事行政機関とも連携して、公務員制度の発展と改善に取り組んでいくこととしている。

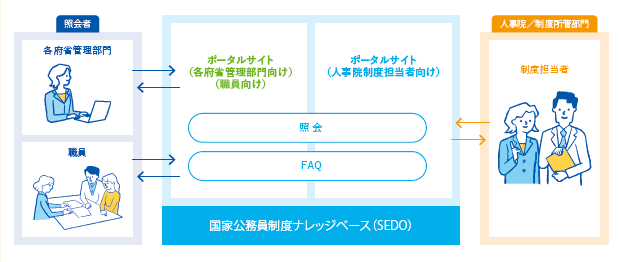

【コラム】DXを通じた業務の見直し

人事院は、政府全体で推進している業務見直しの取組の一環として、人事院が所管する制度に関する知識(ナレッジ)を蓄積・活用するためのデータベースである国家公務員制度ナレッジベース(以下「SEDO」という。)を構築し、令和5年11月からは人事院本院と各府省本府省、令和6年4月からは人事院地方事務局(所)と各府省地方機関等における運用を開始した。

人事院が所管する制度に対する照会の内容は、基本的なものや過去の事例の確認を要するもの等様々であるが、これまで担当別に区々であった照会対応における業務の進め方や記録様式を統一し、照会の受付から回答までの業務をSEDOにより一貫して行えるようにした。今後は、照会に関するデータがSEDOに集約されることにより、情報検索の効率性向上等に基づく回答までの所要時間の短縮や、照会の傾向等から照会対象である制度そのものに対する気付きを得ること等を目指している。

©National Personnel Authority