前(節)へ 次(節)へ

第1編 人事行政

第2部 令和5年度業務状況

第1章 職員の任免

第3節 任用状況等

3 特定官職(本府省の課長等)への任命等

本府省の課長相当以上の官職及び地方支分部局、施設等機関等のこれと同等の官職並びに行政執行法人の官職のうち人事院の定める官職(以下「特定官職」という。)に昇任、採用、配置換等を行う場合には、その職責の高さに鑑み、情実人事を求める圧力や働きかけその他の不当な影響を受けることなく、公正に任用が行われる必要があるため、職務遂行に必要な知識、経験、管理・監督能力等の有無を、経歴評定、人事評価の結果、その他客観的な判定方法により、公正に検証しなければならない。なお、特定官職のうち内閣による人事管理の一元化の対象となる官職以外のものに選考採用する場合等には、あらかじめ人事院と協議することとされている。

また、特定官職への採用、昇任等を行った場合(人事院にあらかじめ協議した場合を除く。)には、任命権者はその旨を人事院に報告することとされている。

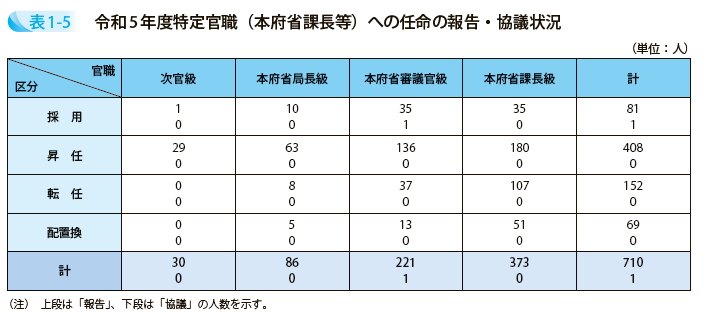

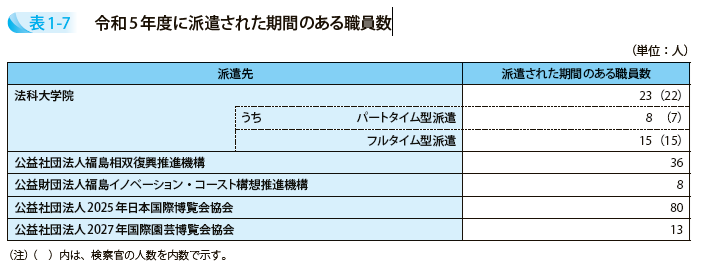

人事院が定める特定官職の総数は、令和6年3月31日現在2,595あり、令和5年度中における特定官職への採用、昇任等に係る各府省からの報告は710人、協議は1人である。その内訳は表1-5に示すとおりである。

令和5年度特定官職(本府省課長等)への任命の報告・協議状況のCSVファイルはこちら

4 幹部職員人事の一元管理

「幹部職員の任用等に関する政令」(平成26年政令第191号)において、国家公務員でない者を採用する際の適格性審査に際し、「人事行政に関し高度の知見又は豊富な経験を有し、客観的かつ中立公正な判断をすることができる者の意見を聴くものとする」と規定されており、このような枠組みの下、内閣官房長官より、公務外からの採用者に関して、上記に該当する者として人事院人事官に見解を求められ、令和5年度においては1件について人事官が意見を述べた。

5 女性職員の採用・登用の拡大

国の行政への女性の参画は、男女共同参画社会実現のために政府全体として積極的に取り組むべき重要な課題である。

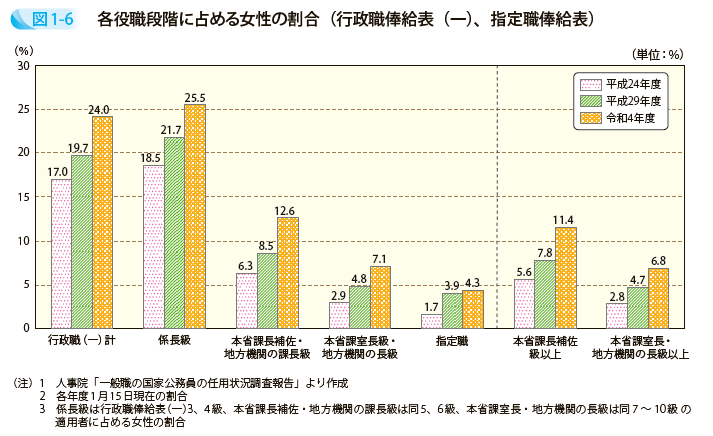

「第5次男女共同参画基本計画」において、政府全体の成果目標として、採用については、国家公務員採用試験からの採用者に占める女性の割合を毎年度35%以上、国家公務員採用総合職試験からの採用者に占める女性の割合を毎年度35%以上、国家公務員採用試験(技術系区分)からの採用者に占める女性の割合を2025年度までに30%とする目標が定められており、登用については、国家公務員の各役職段階に占める女性の割合を2025年度末までに、それぞれ本省係長相当職を30%、本省係長相当職のうち新たに昇任した職員を35%、地方機関課長・本省課長補佐相当職を17%、本省課室長相当職を10%、指定職相当を8%以上とする目標が定められている。

また、女性職員の採用・登用の拡大については、内閣官房内閣人事局長を議長に全府省の事務次官等で構成される「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」において、具体的な施策を盛り込んだ「国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針」(令和6年1月改正)に基づき、政府全体で取組が進められている。

一方、人事院においては、政府の取組と連携しつつ、「女性国家公務員の採用・登用の拡大等に向けて」(平成27年事務総長通知)に基づき、各府省における目標達成に向けた取組を支援している。

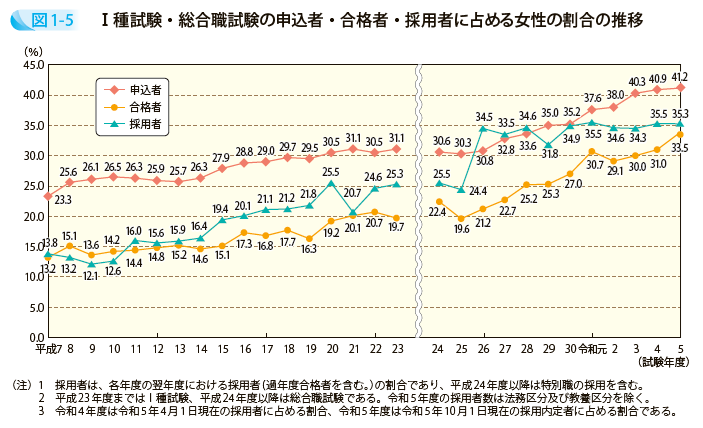

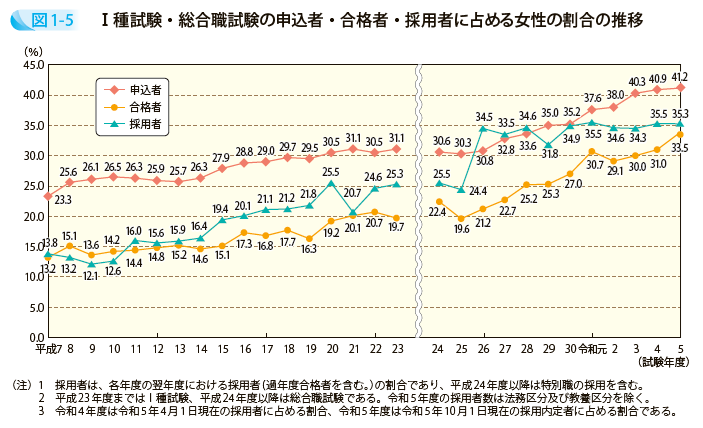

このような状況の中、2023年度国家公務員採用試験の申込者に占める女性の割合については、総合職試験で41.2%、一般職試験(大卒程度)で41.5%と、いずれも過去最高の水準となった。採用については、図1-5のとおり、令和5年度の総合職試験(法務・教養区分を除く。)の採用者に占める女性の割合は35.5%であり、令和6年度の採用内定者は35.3%となっている。今後とも、優秀な女子学生等を公務に誘致するために、各府省と協力して行う人材確保策を強化していくことが重要である。

Ⅰ種試験・総合職試験の申込者・合格者・採用者に占める女性の割合の推移のCSVファイルはこちら

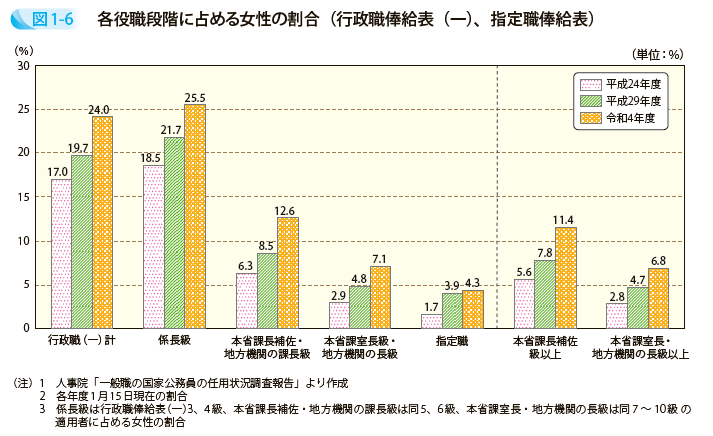

また、管理職等への登用については、図1-6 のとおり、程度の差があるものの、各役職段階において女性の占める割合が高まっている。今後とも、女性の採用拡大が女性職員の登用拡大につながるよう、各府省におけるより一層の取組強化が必要である。

各役職段階に占める女性の割合(行政職俸給表(一)、指定職俸給表)のCSVファイルはこちら

人事院では、各府省と連携して、女性の国家公務員志望者の拡大に向けた広報活動を行うとともに、管理職等へのアプローチや女性職員へのアプローチを通じて、意識改革のための研修や女性職員が働きやすい勤務環境の整備等を行っている。

こうした取組を通じて、今後とも、女性職員の採用・登用の拡大に向けた各府省の具体的な取組を支援していくこととしている。

6 Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の幹部職員への登用

意欲と能力のある優秀なⅡ種・Ⅲ種等採用職員の幹部職員への登用を着実に推進するため、各府省においては、「Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の幹部職員への登用の推進に関する指針」(平成11年事務総長通知)に基づき、「計画的育成者」の選抜、育成に努めており、従前Ⅰ種採用職員が就いていたポストへの任用や出向ポストの拡大等、各府省それぞれの実情に応じた取組がなされている。また、人事院においては、「計画的育成者」の登用に資することを目的として、行政研修(特別課程)を係員級、係長級及び課長補佐級に分けて実施している。令和5年度においては、係員級では26府省から93人、係長級では31府省から107人、課長補佐級では23府省から52人の参加があった。

また、各府省の行政官を諸外国の政府機関等に派遣する研修制度である行政官短期在外研究員制度には、Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の登用を推進するための施策の一環として実施しているコースもあり、行政研修(係長級特別課程)の対象者である「計画的育成者」で、課長補佐級までの職員を対象としている。令和5年度は、4名を米国に派遣した。

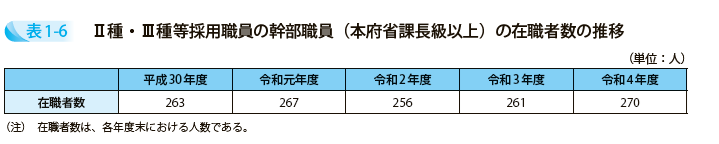

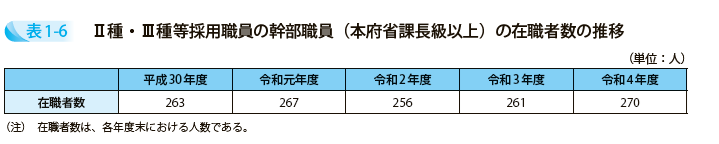

令和4年度末におけるⅡ種・Ⅲ種等採用職員の幹部職員(本府省課長級以上)の在職者数は、指定職23人、本府省課長等134人、地方支分部局長等45人、外務省(大使・総領事)68人で、計270人となっている(表1-6)。

人事院は、これらの登用の状況を各府省に提供し、登用の啓発に努めている。

Ⅱ種・Ⅲ種等採用職員の幹部職員(本府省課長級以上)の在職者数の推移のCSVファイルはこちら

7 法科大学院等への派遣

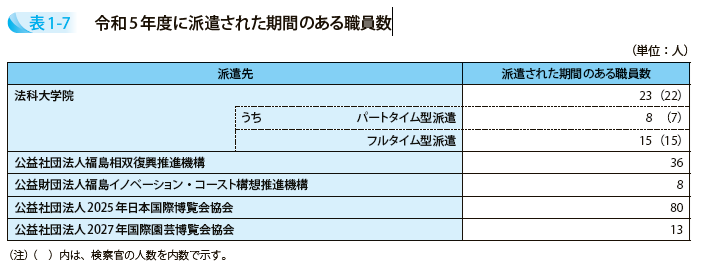

各府省は、法科大学院派遣法、福島復興再生特別措置法、令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律又は令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律に基づき、職員をその同意の下に法科大学院、公益社団法人福島相双復興推進機構若しくは公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会又は公益社団法人2027年国際園芸博覧会協会に派遣している。

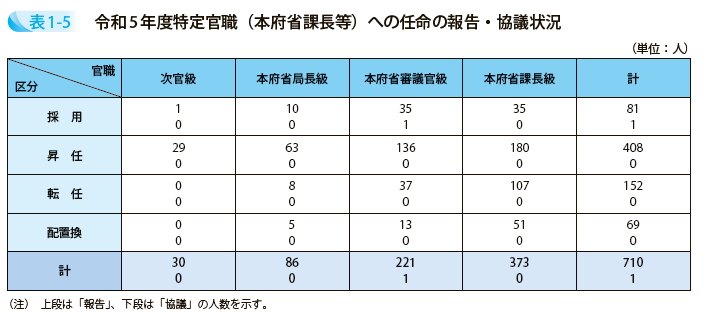

令和5年度において法科大学院又は各法人に派遣された期間のある職員数は表1-7のとおりである。

令和5年度に派遣された期間のある職員数のCSVファイルはこちら

前(節)へ 次(節)へ

©National Personnel Authority