職員の倫理意識のかん養のためには、研修等の機会を通じた職員に対する定期的・継続的な意識啓発が不可欠である。また倫理法・倫理規程の遵守は、個々の職員が日々の職務遂行を支える使命感や志とも密接に関連するものであり、高い倫理意識を自身の中に体得し、主体的に倫理保持の行動を実践することが求められている。このため倫理審査会は、各府省の幹部職員や倫理事務担当者に対して所属職員への意識啓発の取組を促すとともに、倫理の問題を職員個々人が自分事として捉える機会を提供できるよう、各府省における研修・啓発活動の企画・実施の支援、府省等横断的な研修・啓発活動の実施を行ってきている。令和4年度においては、以下の(1)~(3)の業務を実施した。

(1)各府省における現状の把握及び取組の促進

各府省における職員に対する倫理意識のかん養や倫理的な組織風土の構築に向けての取組状況や課題について把握するとともに、他府省の取組を共有し各府省における今後の取組の参考にするための機会を設けた。具体的には、各府省において倫理保持について職員を指導すべき立場にある官房長等と倫理審査会会長・委員との懇談会を開催し、また地方機関の長等と倫理審査会会長との懇談を行った。また、後述する「国家公務員倫理月間」の機会等を捉え、倫理研修の定期的・計画的な実施、職員の職務に係る倫理の保持のための相談・通報窓口の利活用促進の要請を行った。併せて各府省における倫理保持のための取組の参考となるよう、各府省で実施された啓発活動や倫理的な組織風土の構築のための取組の具体例の共有等を行った。

倫理制度の周知徹底及び各府省における倫理保持に係る取組の推進を目的として、本府省で実務を担う倫理事務担当者等を対象とした倫理制度説明会を4月及び10月にWebでそれぞれ1回実施した。一方、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、地方機関の倫理事務担当者等に対しては、倫理制度に関する説明の模様を録画した映像資料を政府共通の電子掲示板を通じて提供し、また、一部地方機関を対象にWeb又は対面での研修を開催した。

さらに、令和2年度から実施しているWebを通じた有識者講演会については、令和4年度は、一般職員向け(9月)及び幹部・管理職員向け(令和5年1月)に計2回実施し、本府省及び地方機関の職員に広く視聴を呼びかけた。一般職員向けには、芝・田中経営法律事務所の芝昭彦弁護士に「コンプライアンスの理解と実践」というテーマで質疑応答を含めたライブ配信での講演を行っていただくとともに、その模様を録画し、9月から10月にかけて2週間配信した。同講演会は、1,700名ほどの職員が視聴(会議室等で複数名で視聴した場合も1名として集計。以下同じ。)し、「自身の経験を踏まえつつ、また、実際の事例や著作物を引用しながら組織のあり方、倫理意識の持ち方をわかりやすく説明いただき、理解が深まった。」、「コンプライアンスを遵守することが、自分、組織、家族等を守ることに繋がると理解できた。そして、コンプライアンスを遵守するためには、一人ひとりが当事者意識を持ち、自分はどんな言動をとるべきかを常に考えていかなければいけないと感じた。」といった感想が寄せられた。幹部・管理職員向けには、津田塾大学の村木厚子客員教授に「信頼される組織を創る」というテーマで質疑応答を含めたライブ配信での講演を行っていただくとともに、その模様を録画し、2月に2週間配信した。同講演会は、1,900名ほどの職員が視聴し、「リーダー(管理職)に求められる役割・姿勢について、具体例を交えながらポイントをお話しいただき、とても参考になった。」、「『特殊な世界で長く働くと、常識がずれる、狂っていく。』というお話が、身に染みた。また、『どうしてこうなっているのか、という質問を受ける時、面倒と思わず、業務を変えるチャンスとする。』というお話も、自分の行動に生かしたい。」といった感想が寄せられた。

(2)各府省が企画・実施する研修の支援

倫理審査会は、各府省における研修・啓発活動の充実に資するよう、各種研修教材を制作・配布している。主として新規採用職員及び幹部職員への配布を念頭に、倫理制度の概要や法令、マンガ教材を収録した小冊子「国家公務員倫理教本」を改訂し、各府省へ配布するとともに、常時携帯可能な「国家公務員倫理カード」に各府省の相談・通報窓口を記載し、職員に対して配布した。また、各府省におけるeラーニングに資する教材(自習研修教材)として、一般職員用、課長補佐級職員用及び幹部・管理職員用の3階層の教材を各府省へ配布した。また、倫理審査会ホームページにPDF形式で掲載していた「倫理法・倫理規程セルフチェックシート」について、PCやスマートフォンでより手軽に利用できるような形式で公開した。

これら教材及び啓発資料の制作・配布のほか、倫理審査会では、各府省からの要請に応じて、事務局職員を各府省が実施する倫理研修等に講師として派遣している。令和4年度は、各府省における階層別研修など延べ43コース・参加者数8,164人(うちWebを通じたものは28コース・参加者数7,754人)に講師を派遣した。研修では、倫理制度の解説、具体的なケースを用いた倫理制度に対する理解の浸透や相談・通報の仕組みの周知などを行った。また、一部の研修においては、密を回避した形式のもとで具体的なケースを想定した参加者間での討議を取り入れることで、より当事者意識を持って研修に参加し、考える機会を持てるよう工夫を行った。

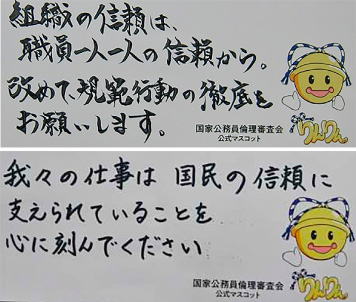

倫理審査会公式マスコット

左:「りんりん」、右:「BanBan」

研修・広報資料

(3)国家公務員倫理月間における研修・啓発活動等の実施

国家公務員への倫理意識の効果的な浸透を目的として、令和4年度も12月の1か月間を「国家公務員倫理月間」と位置付け、様々な取組を実施した。

各府省に対しては、例年同様、事務次官等の倫理監督官などによる公務員倫理に関するメッセージの発信や幹部職・管理職員への直接の注意喚起、国家公務員倫理審査会が提供した自習研修教材などを活用した公務員倫理研修の実施、組織内外の相談・通報窓口の周知徹底や利活用の促進などの要請を行った。また、令和3年度に引き続き、各府省から利害関係者となり得る関係団体や契約の相手方等に対して直接、公務員倫理保持のための制度の周知や理解・協力を求める取組の実施あるいは検討を要請した。

国家公務員倫理月間に際しては、毎年、職員向けの標語を募集しているところ、令和4年度は新たに、事業者向けの標語の募集も行った。職員向け標語については8,125点、事業者向け標語については1,517点の応募があった。応募作品から最優秀作品及び優秀作品を選定する際は、例年同様、倫理審査会において多様な視点から優れた標語をそれぞれ20点程度ずつ選定した上で、各府省の積極的な関与を促すため、各府省にその中から良いと思われる標語へ投票を依頼した。各府省による投票結果を踏まえ、倫理審査会において最終的に、職員向け標語は最優秀作品1点及び優秀作品2点、事業者向け標語は最優秀作品1点及び優秀作品1点を選定した。

【職員向け】

最優秀作品

- 『倫理観 高いあなたに 信頼感』

優秀作品

- 『あたりまえ 慣れた時こそ 再確認』

- 『「ギリセーフ」 そんな気持ちが 「もうアウト」』

【事業者向け】

最優秀作品

- 『ダメなんです。もらえないんです、その気持ち。』

優秀作品

- 『築きましょう 間違い正せる 良い関係』

最優秀作品の標語を用いて作成した啓発用ポスターについては、各府省や地方公共団体、経済団体等に配布した。このうち、各府省に配布した職員向けの標語を用いたポスターについては、最優秀作品の活用のみならず、各部局でそれぞれの管理者が主体的に倫理に関するメッセージを発してもらいたいとの思いから、各自のメッセージを自由に記入できる欄をポスター右下に設けた。掲示場所の責任者が倫理に関するメッセージを記入した上で掲示するよう要請を行ったことで、51府省等のうちの33府省等で現場責任者が工夫を凝らした様々なメッセージを書き込んだ。一方、事業者向けの標語を用いたポスターについては、後述のように、経済団体への公務員倫理保持のための制度の周知や理解・協力を求める取組に利用した。また、各府省のほか、より多くの人の目に触れるよう東京駅や霞ヶ関駅などの主要駅に掲示するとともに、各地方事務局の協力により、全国の主要駅や公共交通機関の車内等への掲示を実施した。

職員の倫理意識のかん養のためには、職員が倫理研修を定期的に受講することが重要であり、職員に対するアンケート結果によると、休職・休業中の職員等を除き、職員は倫理研修を概ね定期的に受講している状況にある。令和4年度の国家公務員倫理月間に際しては、倫理研修について、例年同様全職員を受講対象とすることや受講完了者の把握・未受講者への受講の督促を要請した。さらに、倫理月間後に採用される職員や倫理月間中に休職・休業中等の職員がいる場合、採用又は復帰後速やかに受講を案内するよう各府省に対して要請を行い、全職員を対象とした研修が全府省等で実施された。

国家公務員倫理月間における取組の概要は、『人事院月報』(2022年12月号及び2023年4月号)に掲載した。

メッセージ欄を設けた啓発用ポスター

【メッセージの一例】

倫理審査会としては、コロナ禍の下で開始したWebを通じた研修・啓発機会をさらに充実させることで、幅広く職員に対する意識啓発の機会を提供するとともに、倫理保持の取組の中核を担う各府省の倫理事務担当者に対し、事例を活用した研修機会の提供や相互のネットワーク強化に資する取組などを進め、職員の倫理意識を高める取組を強化していくこととしたい。