|

第34回(令和3年) 人事院総裁賞「個人部門」受賞

|

|

大待 雄治郎 氏(62歳)

(海上保安庁第五管区海上保安本部総務部職員相談室長)

|

|

大待さんは、海上保安業務に従事する中で、自作の紙芝居を作成するなどして、長年にわたり公私問わずライフワークとして多くの児童・生徒等の若年層などに対して、海洋環境保全思想の啓発活動を積極的かつ継続的に行うなどし、海洋環境保全に対する国民の意識の向上に大きく貢献したことが認められました。

|

| |

| |

|

| |

| |

|

☆はじめに、大待さんが現在従事しておられる業務の内容をお聞かせください。

現在、第五管区海上保安本部総務部職員相談室で勤務し、職員が気持ちよく前向きに職務に励むことができるように公私の相談に応じ、助言をしております。時代の流れで新しい種類の相談事項も多々ありますが、長年の海上保安官人生の経験を基に相手の立場に立って助言するよう心掛けております。経験の浅い職員に対する面談では、得意なことを一生懸命伸ばし、小さな達成感を蓄積することによって明るい気持ちを持って職務に当たることが最も大切だと伝えております。

|

| |

|

☆大待さんは、海上保安業務に従事する中で、海洋環境保全思想の啓発活動を精力的に行われておりますが、どのようなきっかけで取り組まれることとなったのでしょうか。

平成五年に環境基本法が施行されました。これを受け、海上保安庁では海洋環境保全に関する指導・啓発活動に注力するようになりました。当時、私はこの業務を担当する部署に所属しており、未来を担う子どもたちに焦点を当て、先輩職員が作成した漫画を使用するなど様々な取組みを開始しました。

ある時、当時海洋環境保全推進のボランティアとして活動していた長距離カーフェリー船長から「幼稚園児に船を紹介するので、それに併せて海洋環境保全に関するレクチャーをしてほしい。」との依頼を受けました。

幼稚園児ということで、子どもたちでも興味を引きそうな紙芝居を手作りし読み聞かせた結果、子どもたちからとても喜ばれ、私自身も驚きと充実感を感じました。このときの経験がライフワークとして海洋環境保全啓発活動を行うこととなったきっかけです。

|

| |

|

☆海洋環境保全思想の啓発活動に取り組まれる中で、印象に残っている出来事等がありましたらお聞かせください。

平成十一年にはあるきっかけで「ウミガメがレジ袋をクラゲと誤食し、腸閉塞のために死んでいる」ことを知り、もっと多くの国民に海洋汚染や海洋ごみについて知ってもらうべきだと切実に感じました。

一作目の紙芝居の反響から、紙芝居が啓発活動にとても有効であることが分かっていましたので、知り合いの小学校教諭に協力を得ながら、二作目となる「うみがめマリンの大冒険」を作成しました。

それから二〇数年間の時を刻む中で、「うみがめマリンの大冒険」は全国の小学校や幼稚園などで講演され、今も変わらず子どもたちに受け入れられています。また、英語や中国語などの多くの言語に翻訳されたほか、ドイツの日本人サークルからも提供依頼が来たと聞いております。

この状況は、紙芝居を作成した当時では考えられないものです。「うみがめマリンの大冒険」が日本のみならず世界中の多くの方々に愛されていることが、とても驚きであり、最も印象に残っています。

|

| |

|

☆海洋環境保全思想の啓発活動を通じて、やりがいを感じられるのは、どのようなことでしょうか。

海浜清掃活動などで、大人も子どもも一生懸命、海を綺麗にするための活動をしていることです。

また、転勤した先々でも多くの方々が「うみがめマリンの大冒険」を知ってくれていたことは、非常に喜ばしいことでした。現在では、全国各地で「うみがめマリンの大冒険」の原画展を開催した際に、保護者から作成経緯を尋ねられることも多々あり、国民の皆さんと対話することで海洋環境保全思想に対する理解が深まっていっていることを強く感じております。

|

| |

|

☆最後に、国民の皆様へメッセージをお願いします。

今、海洋プラスチック汚染問題は全地球的な大問題となっています。

『未来に残そう青い海!』をスローガンに掲げ、二〇年以上、継続してきた活動ではありますが、これからの未来は、このような活動を必要としない美しい海が一般的な時代になっていて欲しいと強く願っております。

そのためにも、一人ひとりの力は小さくとも、海洋環境保全のために世界中の人たちが日々の暮らしを見つめ直す新しい時代を迎えているのかもしれません。

次世代の人々に、『私たちが取り戻した青い海!』と言える日が必ず来ることを願いつつ、できることから一緒に実行に移し続けていきましょう。

|

| |

|

▲フェリー船内で子どもたちに紙芝居を読む大待氏

|

|

▲小学生への環境教室で紙芝居を読む大待氏

|

|

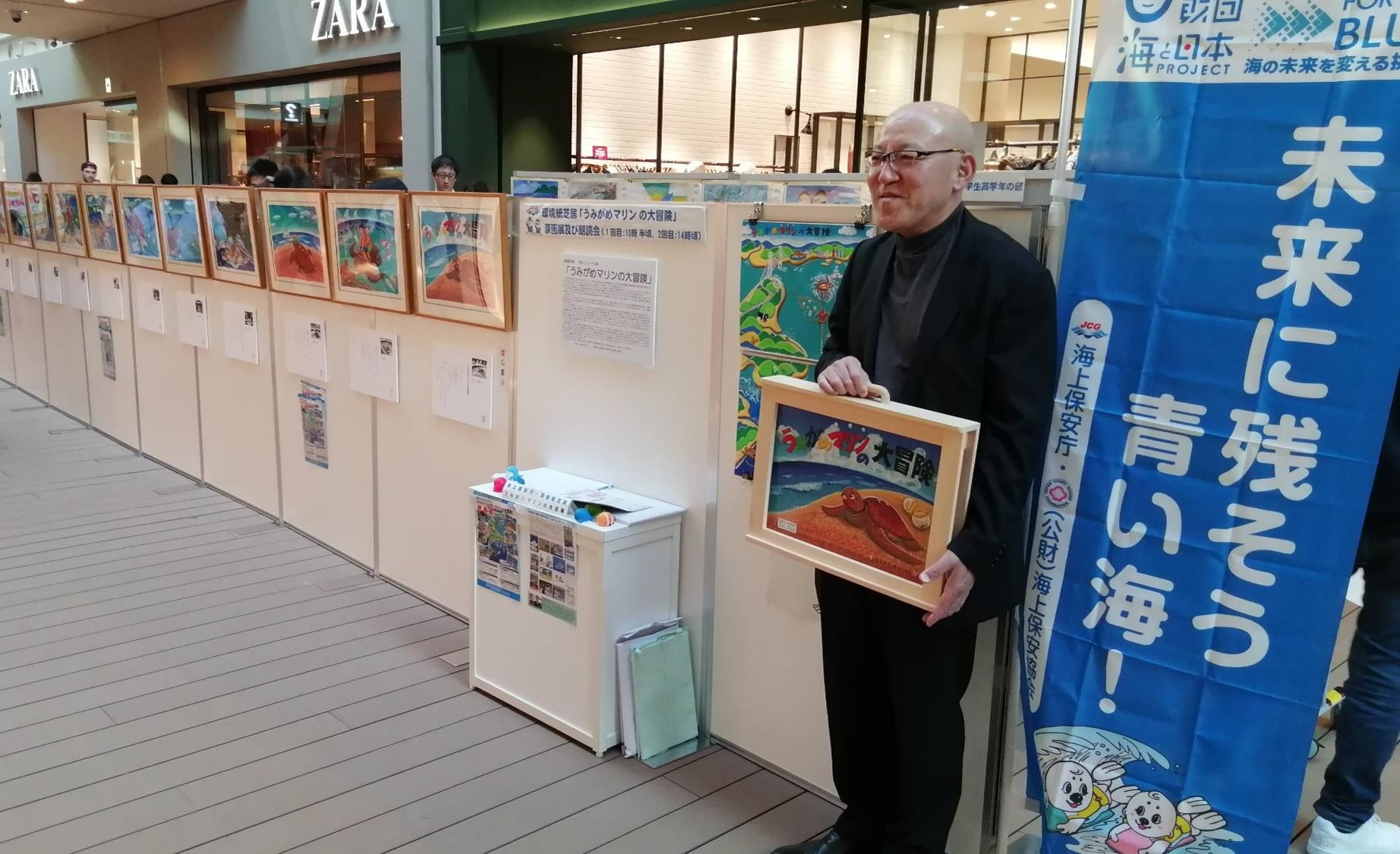

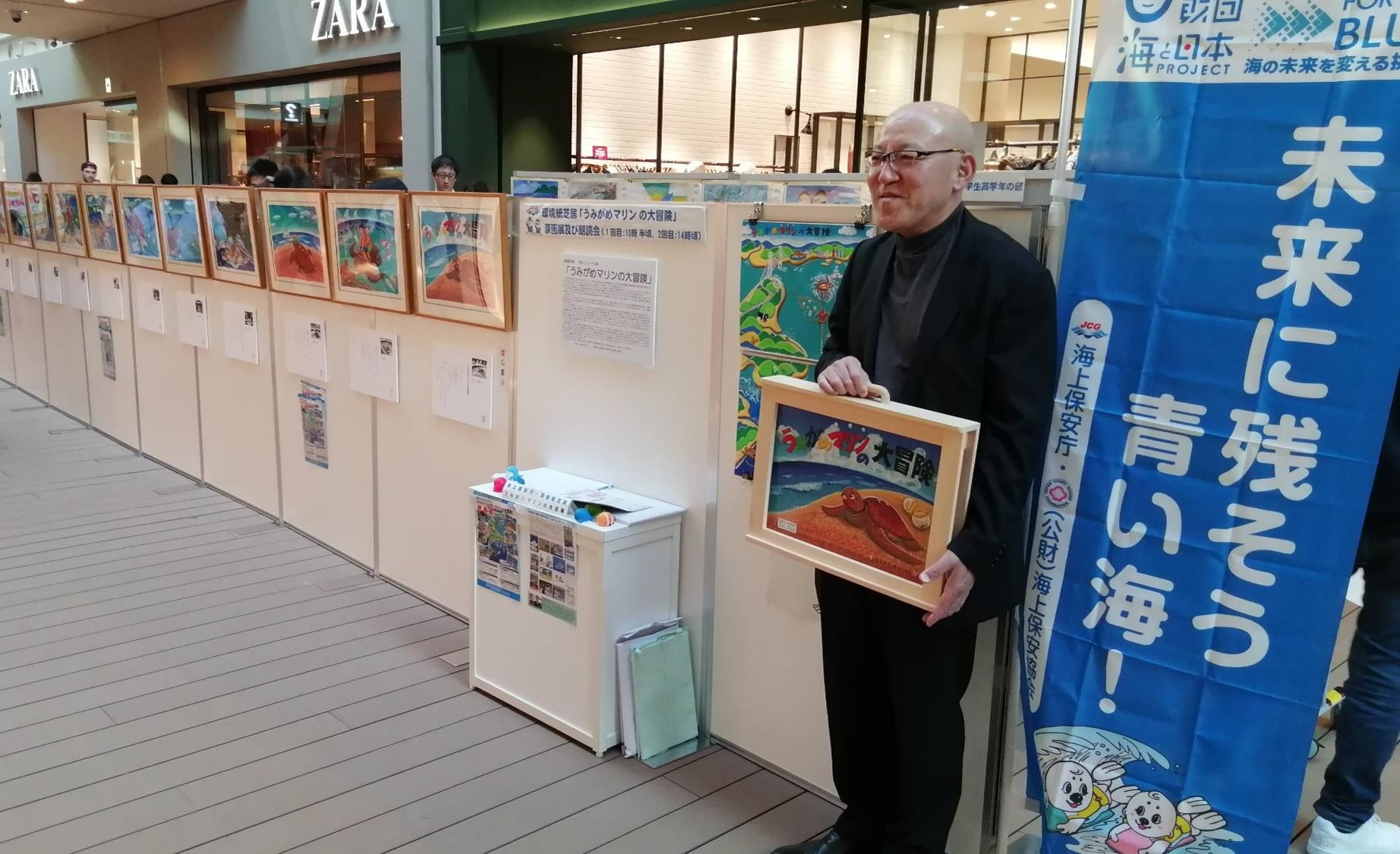

| ▲紙芝居原画展で紙芝居を持つ大待氏 |

| |

| |

|

-総裁賞受賞者一覧に戻る-

|