- 起業の仕方

-

- 「生涯設計セミナー」 開催予定

- 仕事を選択する理由

- 公務への再任用

- 生活設計の必要性

- 生活設計の作成手順

- 家庭の人間関係

- 地域社会との関係

- 遺産相続と遺言

- 関連統計

- 起業の仕方

- 公的年金制度

- ねんきん定期便

- 国民年金制度

- 老齢基礎年金

- 被用者年金制度

- 厚生年金の計算の基礎

- 老齢厚生年金と退職共済年金(1)

- 老齢厚生年金と退職共済年金(2)

- 老齢厚生年金と退職共済年金(3)

- 障害給付

- 遺族給付

- 離婚等の場合の年金分割

- 公的年金等に係る税金

- 年金の請求手続と支給時期

- 民間企業への再就職

- 求職情報の収集

- 資産運用

- 年金

- 医療保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 定年後の収入と支出の比較

- 退職等年金給付制度

- 退職手当の支給

- 退職手当の計算例

- 退職手当に係る税金

- 退職手当手取額計算書

- 定年がもたらすもの

5 起業の仕方

一般的に「起業」とは「新しく事業を起こす」という意味で、個人事業主や株式会社などの様々な事業形態が含まれています。ここでは、専門的な資格を取得して事務所を開設・経営する、いわゆる「士業」としての独立(自営)も含めて、「起業」全般に共通する留意事項等についてご紹介します。

(1) 起業か、再就職か

起業と再就職の一番の違いは、新たに自分で組織を創るか、既存の組織に入ってその一員として仕事をするか、ということです。

再就職の場合は「雇われる」側ですから、どちらかといえば自分の時間の一部を組織(企業)のために使うという考え方ですが、起業の場合は「雇う」側となり、自分の時間の全てを自らの事業(起業)のために使うという意識になります。

起業という形では、自分のアイデアや夢を実現し、社会に貢献することが可能となりますが、一方で、起業するための資金が必要で、創った組織や請け負った仕事に対する責任も重大となり、リスクも大きくなります。

「自分のやりたいことは何か」をよく考え、それを実現するためには「組織に入った方が良いのか」あるいは「自ら独立した方が良いのか」、更には「仮に独立したとして、うまくいくか(組織に頼らず、自力本願で全てを解決して道を切り開いていけるのか)」などについてじっくりと検討した上で、「起業」か「再就職」か、を決める必要があります。

(2) 起業の前に

起業すると決めた場合、「何をしたいか」を明確にすることはもちろんですが、その準備段階として「自分に何ができるのか」、「自分の資源は何か」を改めて整理した上で、

・資 金:当初事業開始に要する経費、当座の運転資金、万が一の保険

・知識経験:アイデア、ノウハウ、専門資格など、事業の中核となる資源

・事業環境:対象とする地域・分野、事務所や実際に事業を展開する場所

など、目的とする起業に必要なものを洗い出し、それらを獲得するための十分な期間を確保して、着実に準備を進めることが大切です。

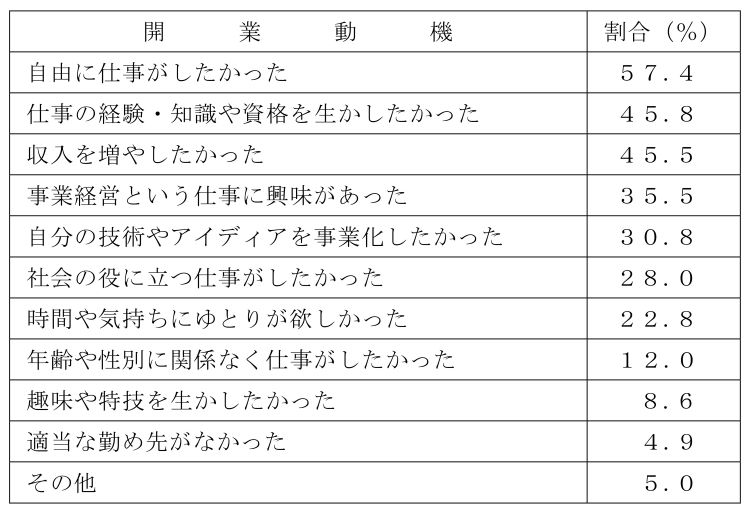

ア 経験を生かす

これまでの勤務経験やスキルは、起業する上での大きな武器になります。日本政策金融公庫総合研究所の調査では、開業動機の上位をみると、「自由に仕事がしたかった」、「仕事の経験・知識や資格を生かしたかった」、「収入を増やしたかった」の順に多くなっています(下表)。また、開業した者の26.4%が50歳以上、平均年齢は43.7歳で前年度同水準であるが、2013年度以降上昇する傾向にあるとしています。

○開業動機(三つまでの複数回答)

資料:「2023年度新規開業実態調査」(~アンケート結果の概要~)(日本政策金融公庫総合研究所)

イ 関連情報を収集する

起業に関する情報は、インターネットや書籍等で多く見られるようになってきました。これらの情報を収集するとともに、どのような「もの」あるいは「サービス」が世の中で喜ばれるのか、どのようなニーズがあるのかについて、日頃から注意しておくことも大切です。

情報を集める中で、自分がやりたいことを実現するために必要な知識や資格等が明らかになり、それらを習得していくことで一歩ずつ起業の実現に近づくことになります。

ウ 周りの理解を得る

起業すると、今までのいわゆるサラリーマンとは異なり、リスクや責任が伴います。それまでの公務員時代は、安定した組織の中で、その一員としての役割を果たすことで給与を得ることができました。しかし、起業となると、どんなに小さくても一国一城の主となり、自分の行動で全てが決まり、結果の全てを負うことになるといっても過言ではありません。その影響は、配偶者など家族にも及びます。

起業することによって家計はどうなるのか、どこで起業するのか、それによって住むところはどうなるのか、家族と過ごす時間はどうなるのかなど、いろいろな変化が起こることが考えられます。配偶者をはじめとした周りの理解を得ることが不可欠です。

エ ネットワークを大切にする

ビジネスで重要なのは人とのつながり、ネットワークです。長い公務員生活を通して様々な人とのつながりができていますが、同じ組織の中の、狭いネットワークだけでは不十分です。年齢に関係なく、新たに人とのつながりを作っていく努力が特に必要となりますし、同じ志を持つパートナーや仲間と協同して事業を興す場合には、役割分担や情報の共有などについて、十分なコミュニケーションをとることが重要です。

(3) 起業に当たってのポイント

起業するに当たっては、次のことを再度確認することが大切になります。

ア 熱意はあるか

起業では、何事も自分が率先してやらなければ物事は進みません。そのためには、自らの「熱意」が不可欠となります。何らかの問題が生じても、強い信念を持って何とかやり遂げるという熱意があれば、多少の困難も乗り切ることができるでしょう。

特に、顧客を獲得するための「営業」に関する様々なアプローチは、ほとんどの方が公務員としての勤務の中では経験したことがない類いのものと思われますので、自分自身で切り開いていく覚悟と行動力が必要になります。

イ 勝算はあるか

起業して独立して、それがうまく軌道に乗って「成功」する(十分な「収益」を確保することができる)場合もありますが、途中で資金が無くなる、他社(同業者)に顧客が離れるなどしたために「失敗」に終わる場合もあります。

例えば、料金(単価)を低く設定して顧客を獲得しても、増えた仕事を任せることができる従業員を確保するための人件費や育成期間がないため、結局自分一人でこなすしかなくなり、その結果、業務過多で体を壊して廃業に追い込まれるというようなことも考えられます。

公務員時代とは比較にならないほどの大きなリスクとそれに伴うプレッシャーにさらされることになりますので、起業の前には、様々なリスクについての分析とその見通しに基づいた「勝算」(「採算」)について十分考える必要があります。

ウ 問題点が何かわかっているか

目標やビジョンが明確になり「起業」への熱意が十分であっても、常に冷静に自分が考える事業を見つめ直す余裕が必要になります。そのためには、その事業を行っていく上での顧客・販路の開拓、資金繰り、従業員の確保・人材育成などの問題点や課題を見据え、障害は何か、不足しているものは何かを理解し、問題を解決していく方法を日頃から考えることが大切です.

例えば、顧客・販路の拡大がうまくいかない場合、その原因としては、人脈が脆弱、コミュニケーションスキルが低い、専門資格の中で特にアピールできる強みがないなどが考えられますが、それぞれに応じた対策を講じていくこととなります。

エ 覚悟はあるか

起業すると、土曜も日曜も休みなく仕事をすることになるかもしれません。仕事が軌道に乗るまでは土日もなく働いたという起業家は少なくありません。それに見合った体力、気力が必要です。組織に属して働いていたときには組織の看板が通用しましたが、もうそれは通用しません。どんなことでも自分でやるという覚悟が必要になります。

オ リスクを考える

起業にはリスクが伴います。働き方の一つの選択肢として、また「やりたいこと」や「目標」がはっきりしていて、それを実現するには起業するのが一番良いということになれば、起業への第一歩を踏み出すことになります。起業するに当たっては、過大なリスクを背負わない範囲から始め、起業時の固定費用をできるだけ抑えて行うことが堅実な方法といえます。例えば、自宅を事務所としてスモールカンパニーを設立し、まずは従業員なしで、自分もしくは家族だけでスタートするいわゆるSOHO(ソーホー:Small Office Home Office)として始めるのも一案です。

(参考)

▶ 【起業の方法】

(起業のステップ、法人の種類、起業・創業支援機関等)