- 離婚等の場合の年金分割

-

- 「生涯設計セミナー」 開催予定

- 仕事を選択する理由

- 公務への再任用

- 生活設計の必要性

- 生活設計の作成手順

- 家庭の人間関係

- 地域社会との関係

- 遺産相続と遺言

- 関連統計

- 起業の仕方

- 公的年金制度

- ねんきん定期便

- 国民年金制度

- 老齢基礎年金

- 被用者年金制度

- 厚生年金の計算の基礎

- 老齢厚生年金と退職共済年金(1)

- 老齢厚生年金と退職共済年金(2)

- 老齢厚生年金と退職共済年金(3)

- 障害給付

- 遺族給付

- 離婚等の場合の年金分割

- 公的年金等に係る税金

- 年金の請求手続と支給時期

- 民間企業への再就職

- 求職情報の収集

- 資産運用

- 年金

- 医療保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 定年後の収入と支出の比較

- 退職等年金給付制度

- 退職手当の支給

- 退職手当の計算例

- 退職手当に係る税金

- 退職手当手取額計算書

- 定年がもたらすもの

2 年金制度の概要

▶ 公的年金制度 ▶ 国民年金制度 ▶ 老齢基礎年金 ▶ 被用者年金制度▶ 厚生年金の計算の基礎 ▶ 老齢厚生年金と退職共済年金 ▶ 年金の繰上げ・繰下げ・在職支給停止 ▶ 特別な年金計算と支給停止

▶ 障害給付 ▶ 遺族給付 ▶ 離婚等の場合の年金分割 ▶ ねんきん定期便

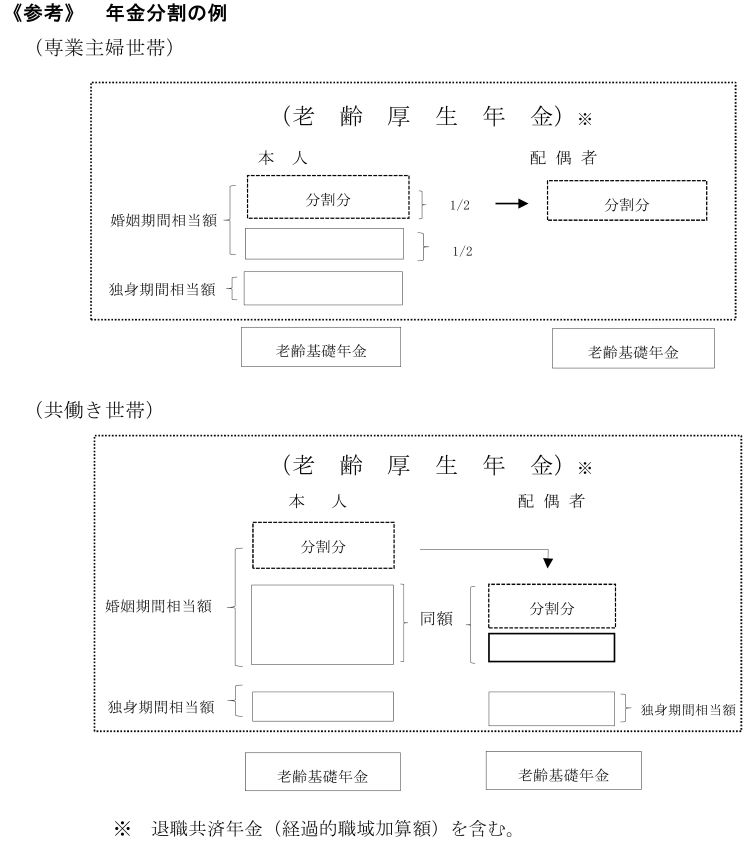

(9) 離婚等の場合の年金分割

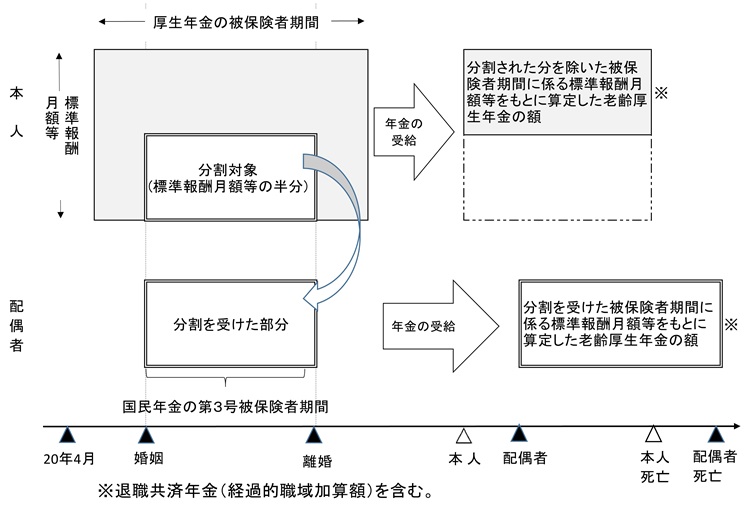

ア 平成19年4月以後に離婚等をした場合の年金額の分割

夫婦が離婚した場合に、被保険者本人及びその配偶者の両者が合意した場合又は裁判所の決定が行われた場合には、婚姻期間における標準報酬月額等を最大で2分の1ずつ分割することができます。分割の割合は夫婦の話合い又は裁判所の決定によります。

年金分割の請求は、原則、離婚後2年以内に行わなくてはなりません。配偶者に分割された標準報酬月額等に基づく年金は、分割を受けた配偶者自身の支給開始年齢から支給され、分割を行った後に分割をされた被保険者本人が死亡しても、分割を受けた配偶者の年金受給に影響はありません。なお、分割の対象となるのは老齢厚生年金及び退職共済年金(経過的職域加算額)で、それぞれの老齢基礎年金には影響はありません。

また、再婚した場合、引き続きご自身の年金として受給することができます。

《参考》 年金分割の例

イ 平成20年4月からの国民年金の第3号被保険者期間の年金分割

夫婦間の合意が得られない場合でも、被保険者本人でない配偶者の国民年金の第3号被保険者期間については、夫婦共同で掛金を負担したものとみなし、第3号被保険者であった配偶者の請求により、標準報酬月額等の2分の1が自動的に第3号被保険者であった配偶者の分となります。ただし、自動的に分割されるのは第3号被保険者であった配偶者の平成20年4月以後の第3号被保険者期間のみで、それ以外の期間についてはアと同様に夫婦の同意又は裁判所の決定が必要となります。分割された標準報酬月額等に基づく年金は、分割を受けた配偶者自身の支給開始年齢から支給され、分割をされた被保険者本人が死亡しても分割を受けた配偶者は生涯受給することができます。

この場合にも分割の対象となるのは老齢厚生年金及び退職共済年金(経過的職域加算額)で、それぞれの老齢基礎年金には影響はありません。

▲ ページトップへ

◀ 戻る `次へ ▶