- 退職手当の計算例

-

- 「生涯設計セミナー」 開催予定

- 仕事を選択する理由

- 公務への再任用

- 生活設計の必要性

- 生活設計の作成手順

- 家庭の人間関係

- 地域社会との関係

- 遺産相続と遺言

- 関連統計

- 起業の仕方

- 公的年金制度

- ねんきん定期便

- 国民年金制度

- 老齢基礎年金

- 被用者年金制度

- 厚生年金の計算の基礎

- 老齢厚生年金と退職共済年金(1)

- 老齢厚生年金と退職共済年金(2)

- 老齢厚生年金と退職共済年金(3)

- 障害給付

- 遺族給付

- 離婚等の場合の年金分割

- 公的年金等に係る税金

- 年金の請求手続と支給時期

- 民間企業への再就職

- 求職情報の収集

- 資産運用

- 年金

- 医療保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 定年後の収入と支出の比較

- 退職等年金給付制度

- 退職手当の支給

- 退職手当の計算例

- 退職手当に係る税金

- 退職手当手取額計算書

- 定年がもたらすもの

1 退職手当制度の概要

▶ 退職手当の支給 ▶ 退職手当の計算例 ▶ 退職手当に係る税金 ▶ 退職手当手取額計算書

【定年退職で在職中に休職期間のある例】

生年月日:昭和38年(1963年)6月20日(61歳定年)

退職日の俸給月額:行(一)5級73号俸 388,500円

定年退職日の俸給月額:行(一)5級73号俸 272,000円(388,500円×0.7)

在職期間:(採用年月日) 昭和61年(1986年)4月4日

(月の途中での採用:1月として算定)

(昇格年月日) 令和4年(2022年)4月 1日(5級昇格)

(旧定年退職日) 令和6年(2024年)3月31日

(退職年月日) 令和7年(2025年)3月31日

私傷病による休職期間:除算対象期間 7月間(※休職期間は、調整額の算定の基礎となる期間の計算に影響がなかったものとする。)

除算期間:7月÷2=3.5月

勤続期間:(2025年3月)-(1986年4月)-除算期間(3.5月)

= 39年-3.5月

= 38年8.5月 → 38年(1年未満端数切捨て)

退職理由別・勤続期間別支給割合:47.709(退手法5条適用)

退職手当支給額:基本額(退職日の俸給月額 × 支給割合(47.709))+ 調整額

= 388,500円 × 47.709 +(32,500円×36月+27,100円×24月)

(調整額は退職日までの期間で計算する)

= 20,355,346.5円

= 20,355,346円 (1円未満端数切捨て)

【早期退職募集制度に応募し、53歳で応募認定退職する場合の例】

退職日の俸給月額:行(一) 5級70号俸 387,100円

在職期間:(採用年月日) 平成6年(1994年)4月1日

(昇格年月日) 令和5年 (2023年)4月1日(5級昇格)

(退職年月日) 令和7年(2025年)3月31日

旧定年年齢(60歳)までの残年数:7年

勤続期間:(2025年3月)-(1994年4月)= 31年

退職理由別・勤続期間別支給割合:42.31035(退手法5条適用)

退職手当支給額:基本額(退職日の俸給月額 × (1+3%×残年数(7年))× 支給割合(42.31035)+ 調整額

= 387,100円 × (1+21%) × 42.31035 + (32,500円 × 24月 + 27,100円 × 36月)

= 21,573,387.1469円

= 21,573,387円(1円未満端数切捨て)

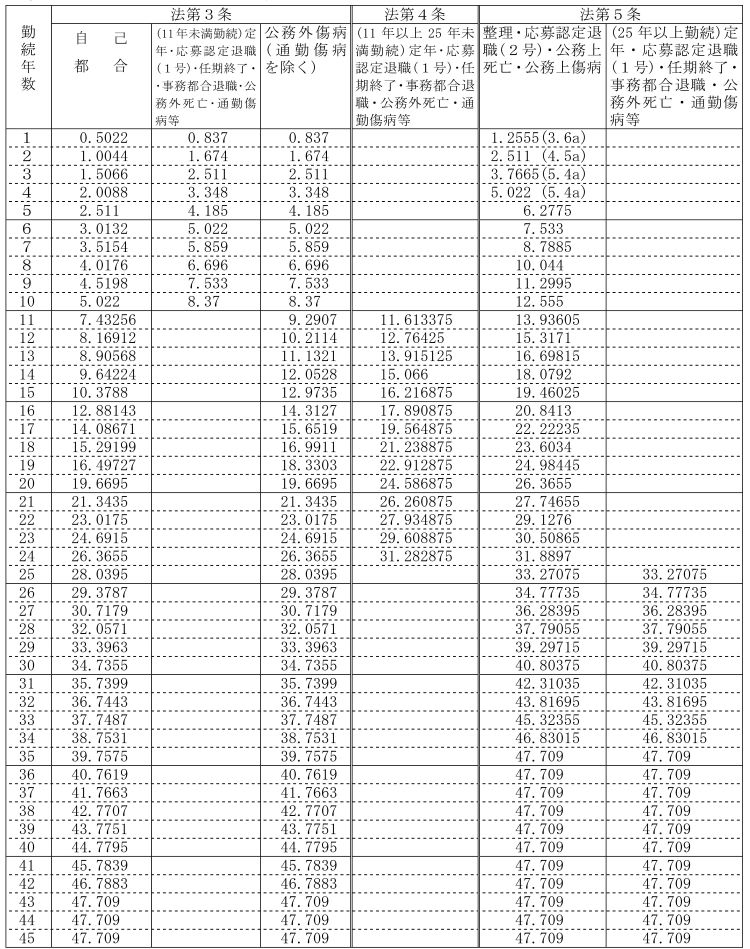

国家公務員退職手当支給割合一覧(※調整率を乗じた後のもの) (平成30年1月1日~)

(注1) ( )内は、法第6条の5の最低保障である。

(注2) aは、基本給月額であり、俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当等(又はこれらに相当する手当)の月額合計額をいう。

(注3) 法附則第21項から第23項まで及び昭和48年法律第30号附則第5項から第7項による退職手当の基本額の調整(83.7/100)を含めた計数である.

▲ ページトップへ