- 遺族給付

-

- 「生涯設計セミナー」 開催予定

- 仕事を選択する理由

- 公務への再任用

- 生活設計の必要性

- 生活設計の作成手順

- 家庭の人間関係

- 地域社会との関係

- 遺産相続と遺言

- 関連統計

- 起業の仕方

- 公的年金制度

- ねんきん定期便

- 国民年金制度

- 老齢基礎年金

- 被用者年金制度

- 厚生年金の計算の基礎

- 老齢厚生年金と退職共済年金(1)

- 老齢厚生年金と退職共済年金(2)

- 老齢厚生年金と退職共済年金(3)

- 障害給付

- 遺族給付

- 離婚等の場合の年金分割

- 公的年金等に係る税金

- 年金の請求手続と支給時期

- 民間企業への再就職

- 求職情報の収集

- 資産運用

- 年金

- 医療保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 定年後の収入と支出の比較

- 退職等年金給付制度

- 退職手当の支給

- 退職手当の計算例

- 退職手当に係る税金

- 退職手当手取額計算書

- 定年がもたらすもの

2 年金制度の概要

▶ 公的年金制度 ▶ 国民年金制度 ▶ 老齢基礎年金 ▶ 被用者年金制度

▶ 厚生年金の計算の基礎 ▶ 老齢厚生年金と退職共済年金 ▶ 年金の繰上げ・繰下げ・在職支給停止 ▶ 特別な年金計算と支給停止

▶ 障害給付 ▶ 遺族給付 ▶ 離婚等の場合の年金分割 ▶ ねんきん定期便

(8) 遺族給付

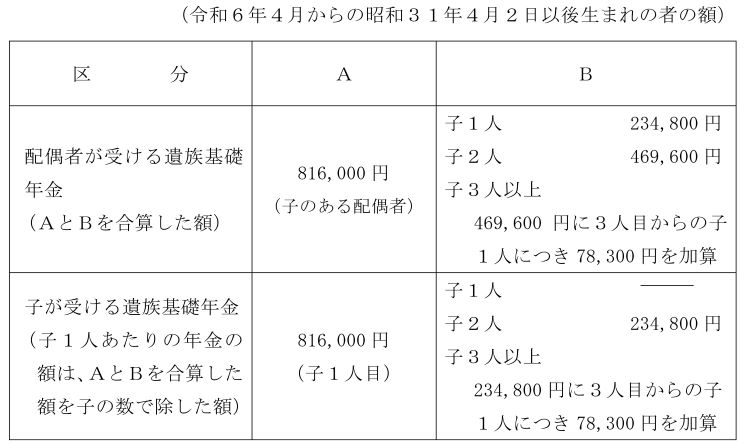

ア 遺族基礎年金

遺族厚生年金が支給される場合(下記イ参照)で、その者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」又は「子(次のいずれかに該当する方)」には、遺族基礎年金が支給されます。

なお、生計維持関係は遺族厚生年金と同様です。

- 配偶者については、次の子と生計を同じくしている者

- 子については、18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者

※Aは老齢基礎年金の満額相当額で、金額は何れも定額。

イ 遺族厚生年金

第2号厚生年金被保険者(在職中)又は被保険者であった者が死亡したときは、その者の遺族に「遺族厚生年金」が支給されます。

ただし、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の保険料未納期間があるとき等は、遺族厚生年金が支給されない場合があります。

(遺族の範囲)

被保険者又は被保険者であった者の死亡当時、その者によって「生計を維持していた者」(※)で、遺族の順位は次のとおりです。

※ 「生計を維持していた者」とは、生計を共にしていて、かつ、恒常的な年収が850万円未満(又は所得額が655万5千円未満)である者をいいます。

① 配偶者(夫は55歳以上に限る)

② 子

③ 父母(配偶者又は子が受給権を取得したときは遺族非該当)

④ 孫(配偶者、子又は父母が受給権を取得したときは遺族非該当)

⑤ 祖父母(配偶者、子、父母又は孫が受給権を取得したときは遺族非該当)

(注1) 夫、父母、祖父母は55歳以上の方に限ります。なお、受給者が60歳に達するまでの間は、当該年金の支給が停止されます。

(注2)子、孫は18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で障害等級1級又は2級に該当し、かつ、現に婚姻をしていない者となります。

(年金額)

次に掲げる(ア)又は(イ)のいずれかの年金額になります。

(ア)受給権者が妻の場合

年金額 = 報酬比例額(+中高齢寡婦加算額 (注) )

(イ)受給権者が妻以外の場合

年金額 = 報酬比例額

(注)中高齢寡婦加算額

妻が受給する遺族厚生年金(被保険者期間が240月以上で計算される場合)については、その妻が次のいずれかの要件に該当するときは、65歳に達するまで、年金額に中高齢寡婦加算額(612,000円)が加算されます。

- 被保険者又は被保険者であった方の死亡時、40歳以上65歳未満である妻

- 40歳に達した当時、遺族に該当する子と生計を同じくしていて、その状態が継続している65歳未満である妻

- 報酬比例額の計算式は、老齢厚生年金と同じ計算式により計算した額の3/4となります。

- 第2号厚生年金被保険者である間に死亡した場合で被保険者期間が300月未満である場合は、300月で計算されます。

- 受給者である妻が、被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の支給を受けるときは、その間、中高齢寡婦加算額の支給が停止されます。

ウ 遺族共済年金(経過的職域加算額)

遺族厚生年金が支給される場合で、平成27年9月までの被保険者期間を有する者の遺族には、併せて「経過的職域加算額」が遺族共済年金として支給されます(公務によらない死亡に限ります。)。

- 年金額の計算式は、退職共済年金(経過的職域加算額)と同じ計算式により計算した額の3/4となります。

- 第2号厚生年金被保険者である間に死亡した場合で平成27年9月までの期間が300月未満である場合は、300月で計算されます。

▲ ページトップへ